Иванов Е.Т., Иванов С.Е.

Древняя география на перекрестках истории

По целому ряду причин, включая политические, древняя география в ее современном виде весьма далека от своего действительного содержания, как это было установлено ранее в предыдущих статьях. Этот вопрос можно было бы легко разрешить на основе картографического наследия Древней Руси. Но оно было полностью уничтожено. И тем не менее имеется целый ряд других источников, в том числе западноевропейских, позволяющих установить по методу сравнительной географии отдельные элементы картографических знаний того времени, что и является главной целью настоящей статьи.

1. Древнерусская картография эпохи Гомера

Личность Гомера примечательна во многих отношениях. Прежде всего полным отсутствием точных сведений о месте и времени его жизни. Как подсчитали литературоведы, "в античной литературе имеется девять биографий Гомера" [1, с. 31]. По версии Геродота (484-426 до н.э.), "Гесиод и Гомер, по моему мнению, жили не раньше как лет за 400 до меня" [2, ІІ, 53], то есть в IX в. до н.э., хотя "разные греческие писатели относили его жизнь к столетиям, начиная от ХII и кончая VI до н.э." [1, с. 31]. Не менее загадочным является место рождения поэта, за которое "спорили семь городов" [3, с. 5]. По утверждению Страбона, "Гомер прошел все побережье, не пропустив ничего, бывшего тогда достопамятным на Понте" [4, с. 519]. При этом, в отличие от всех последующих исследователей творческого наследия древнего поэта, Страбон рассматривает произведения Гомера как источник географических знаний, воспринимает его как современника и подчас спорит с ним как с оппонентом. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что согласно предположению Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко "обе поэмы Гомера написаны может быть в ХІІІ или в ХIV веках нашей эры (то есть приблизительно в то же время, когда творил Страбон. – Авт.), а миф о том, что слепой Гомер впервые пропел их у пламени костра в Греции медного века еще в VІІI или даже в ХІІІ столетии до новой эры, – это чистая фантазия скалигеровской хронологии, созданной в ХV-ХVІ веках н.э". [5, с. 395].

Показательно, что образ слепого певца навеян самим Гомером, который в "Одиссее" дает словесное описание собственного автопортрета под именем певца Демодока:

"Муза его возлюбила, но злом и добром одарила:

Зренья лишила его, но дала ему сладкие песни".

[Од. VІІI, 61-62].

На общем пиру Демодок пропел всю Илиаду, вплоть до полного разорения Трои (Илиона), благодаря хитрости Одиссея, построившего деревянного коня:

"Это пел знаменитый певец. Непрерывные слезы

Из-под бровей Одиссея лицо у него увлажняли".

[Од. VІІI, 521-522].

Согласно скалигеровской хронологии троянская война состоялась в 1225 г. до н.э. [5, с. 473]. Следовательно, в это же время жил и певец Демодок, то есть Гомер, что является крайней датой его бытия – ХІІI в. до н.э. Однако, впервые о поэмах Гомера стало известно только в VІІI в. до н.э. спартанскому законодателю Ликургу, когда он "побывал в Малой Азии и переписал их, чтобы познакомить с ними земляков" [6, с. 15]. Затем в VІ в. до н.э. с поэмами Гомера ознакомился афинский архонт Солон и, мало того, на основе "Илиады" при посредничестве Спарты отспорил у города Мегары остров Саламин в пользу Афин, а сменивший его тиран Писистрат записал их [6, с. 36]. Кто все это время хранил в своей памяти объемистые по форме произведения Гомера (в "Илиаде" 15693 стиха, в "Одиссее" – 12110 [3, с. 5]), написанные сложнейшим классическим стилем стихосложения – гекзаметром и содержащие, как отмечалось в [7], всю врачебную терминологию, которая легла в основу трудов Гиппократа (ок.480-371 до н.э.), западные псевдоисторики умалчивают. Если теперь к этому великому текстовому разнообразию поэм Гомера добавить сотни географических названий, которые нужно было не только и не столько запомнить, сколько отобрать в соответствии со сложнейшим и весьма запутанным сюжетом и, мало того, расположить вполне определенным образом, то вышеприведенный вывод Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко будет вполне закономерным.

Достоверность этого вывода, как ни странно, подтверждается не только чисто логическими соображениями, но и документально в той мере, в какой древняя география поэм Гомера практически полностью совпадает с той древнерусской географией, которая нашла свое отражение, как отмечалось в [8], в "Деяниях святых апостолов" (далее – Деяния). Вполне возможно, в произведениях Гомера и Деяниях использовался один и тот же картографический первоисточник, не дошедший до нашего времени по вполне понятным причинам явно политического свойства, суть которых наглядно вытекает из тех изменений, каковые внесли более поздние географы в древнюю картографию Гомера, ставшую отправной точкой для всей последующей картографии, оказавшейся на перекрестках истории главным объектом внимания и всевозможных фальсификаций.

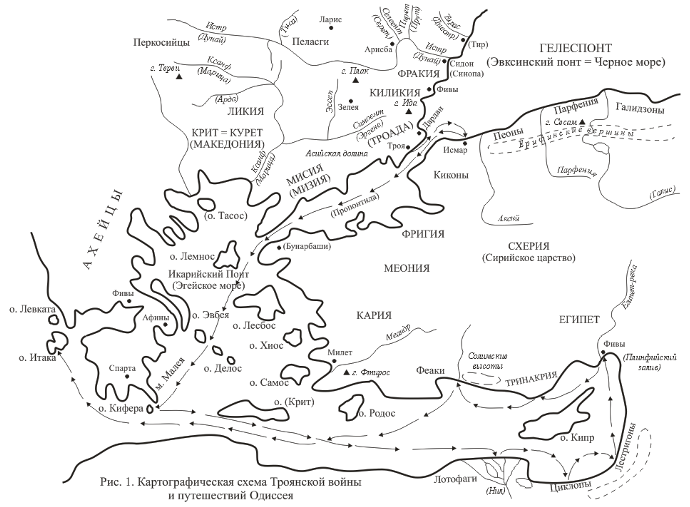

В целом географические познания Гомера представлены на рис. 1, где на фоне современной карты сгруппированы географические пункты, которые Гомер упоминает в "Илиаде" (троянская война) и в "Одиссее" (путешествия Одиссея по Черному морю (Геллеспонту) и восточной части Средиземного моря обозначены пунктирными стрелками). В скобках под этими названиями приводятся их более поздние аналоги (по Геродоту, Страбону или современной картографии). Кроме этого на картографической схеме пунктиром обозначены горные высоты и хребты, а треугольником – отдельные наиболее важные горы.

Необходимость составления этой картографической схемы была вызвана двумя обстоятельствами. С одной стороны, тем, что согласно Деяниям многие географические пункты, куда апостолы совершали свои хождения, были гораздо ближе, чем это изобразили современные картографы, намного удлинившие маршруты их движения. С другой стороны, необходимо было исключить те искажения, которые внес Вергилий в своей "Энеиде", описывал путешествие Одиссея не по восточному Средиземноморью, а на остров Сицилия с последующим возвращением в Итаку. Чтобы упростить изложение вопроса, эти искажения географии Гомера будут рассмотрены ниже в соответствующих разделах статьи.

В "Илиаде" Гомер описывает события троянской войны, состоявшейся до 1050 г., когда Великая Греция, как отмечается в предыдущих статьях, атаковала и после десяти лет (!) осады покорила Трою=Константинополь=Иерусалим=Иерихон, захватив богатую добычу. При этом древнерусское название Иерихон без труда преобразуется в титул Илион, который Гомер использует в качестве синонима для обозначения Трои, что вполне согласуется с мнением турецкого историка Джелал Эссада [5, с. 44]. Тем самым негласно подчеркиваются два важных обстоятельства, указывающих на то, что завоевана не просто некая Троя, в переводе означающая треугольный город, а Илион=Иерихон, название которого в [9] расшифровано как "святая обитель русов".

В первом варианте названия города (Троя) Гомер отдает дань моде, существовавшей среди географов того времени, которые, согласно комментарию Г.А. Стратановского, за неимением карт "уподобляли какую-нибудь страну геометрической фигуре или подходящему конкретному предмету, например форма Пелопоннеса уподоблялась платановому листу, а Иберия – бычьей шкуре и т.д." [4, с. 786]. Аполлодор, как сообщает Страбон, "называл полуостров (Малую Азию. – Авт.) треугольником" [4, с. 631]. Вполне вероятно, и Гомер, следуя этому примеру, дважды использует понятие треугольника – для Трои и Тринакрии (треугольный край), которая на рис. 1 представлена полуостровом, по своей форме точно совпадающим с формой крепостных стен Трои, изображенных "на карте Стамбула, датируемой первой половиной ХV века" [10, с. 40], что само по себе говорит об искусственном чисто поэтическом происхождении слова "Троя", которое за исключением художественных произведений, включая поэмы Гомера, ни в каких летописях не встречается.

Характерной особенностью этой карты является также то, что, она, с одной стороны, подтверждает, что через Трою "протекала река" [5, c. 413], названная на карте "каналом". С другой стороны, она прямо говорит о том, что Троя (Стамбул) была расположена на берегу Пропонтиды (Мраморного моря), а не на пересечении берегов Эгейского моря и пролива Дарданеллы, куда Страбон перенес Трою по вполне определенным политическим соображениям, о которых будет сказано ниже.

На указанном Страбоном месте возле деревни Бунарбаши (см. рис.1) археолог-самоучка Шлиман "обнаружил некое городище размером всего лишь 130 на 110 метров. Обрадованно объявил его легендарной Троей". И многие "поклонники Шлимана (особенно среди неспециалистов) поверили ему", вопреки тому, что "ученые-специалисты обычно не признавали его открытий, особенно в Германии" [11, с. 270; 12, с. 38-39]. В этой связи вполне обоснованным является вывод Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко о том, что труды Шлимана "были, по-видимому, напрасны. Достаточно было указать на огромный древний город Царь-Град=Константинополь=Стамбул, ранее называвшийся ТРОЕЙ" [11, с. 270].

Второе название Илион=Иерихон прямо подтверждает этот вывод, указывая на то, что Троя занимала и до сих пор занимает выгодное в политическом и экономическом отношении положение. В политическом плане этот город был священным хотя бы потому, что как описывается в [8], именно сюда в VI в. привел Моисей из Древней Руси=Египта свои отряды, которые, построив Трою=Иерусалим, стали именовать себя, как сказано в Деяниях, "мужами Израиля" и "мужами Иудеи". С экономической точки зрения Троя на рис. 1 расположена наилучшим образом, поскольку оказывается связующим звеном между берегами пролива Босфор и благодаря этому обеспечивает бесперебойное продвижение товарных потоков из Азии в Европу, и обратно, что и стало надежным источником накопления значительных богатств в закромах и царской казне, которые и послужили основной причиной нападения Великой Греции на Трою, хотя поэтический гений Гомера тщательно завуалировал и облагородил этот повод для войны мифической историей о похищении прекрасной Елены с последующей борьбой ахейцев, то есть великогреков (слово Греция Гомеру еще неизвестно), за ее возвращение на родину. При этом Гомер называет их ахейцами далеко не случайно. По Страбону, племя ахейцев ("морских разбойников") проживало на южном берегу Азовского моря (Меотиды) и Кубани (Гипаниса) в предгорьях Кавказа [4, с. 471], то есть как раз там, откуда, по Библии, Моисей начал движение вдоль восточного побережья Черного (Чермного) моря к Ханаану (Босфору), а, по Геродоту, скифы начали вытеснять киммерийцев по тому же маршруту, как это вкратце описано в [8].

Так начиналось в VI в. первое великое переселение славянских народов из Египта=Руси в Европу, описанное в [7] и [13]. Достигнув Босфора, племя ахейцев откололось от Моисея и двинулось дальше с целью освоения северного побережья Средиземного моря, захватило территорию Греции, а затем южную часть Италии, основав тем самым Великую Грецию, которая, прослышав об огромных богатствах, скопившихся в Трое, решила двинуться в обратном направлении, но уже более коротким морским путем.

Как следует из троянского цикла древнегреческих мифов и легенд, первая попытка ахейцев захватить Трою закончилась неудачей, поскольку, не зная истинного места расположения Трои, греческий флот заблудился среди островов Эгейского моря и, минуя слева остров Лемнос, прикрывавший вход в пролив Дарданеллы, достиг берегов Мисии (Мизии), где "правил сын Геракла, герой Телеф. Греки были уверены, что достигли берегов Трои, и начали опустошать его владения, пока не разобрались, что не с троянцами бились они, а со своим союзником. Опечалились греки, заключили мир с Телефом, и он обещал помогать им" [3, с. 341].

Получив первые разведданные, ахейцы стали более тщательно готовиться к нападению на Трою. Согласно списку кораблей Гомера, ахейцы собрали 27 отрядов, возглавляемых местными "вождями и властителями" и насчитывавших около 140 тысяч воинов и гребцов, и на 1186 кораблях двинулись из Авлиды к Трое. Это, кстати, еще один довод в пользу того, что Троя располагалась на месте Константинополя, к которому примыкала Асейская долина (место будущих сражений), тогда как у деревушки Бунарбаши подобная равнина отсутствует. Гомер подробно описывает местности, снарядившие отряды ахейцев на троянскую войну. С исторической и географической точек зрения они более или менее известны и потому на рис. 1 не выделяются. Исключение составляет загадочный "Крит стоградный", под которым комментаторы обычно подразумевают остров Крит, что не вполне приемлемо по нескольким соображениям, которые изложены ниже.

С точки зрения настоящего исследования наибольший интерес в списке кораблей Гомера представляет перечень территорий, союзных с Троей [Ил.ІІ, 816-878]. При этом, чтобы не перепутать местности, откуда пришли отряды троянских войск, Гомер располагает их в определенном порядке. В центре троянцы во главе с Гектором, рядом дарданцы Энея. Неподалеку племя троянское Ликаона,

… что в Зелее жили под самой подошвою Иды,

Были богаты и пили из Эссепа черную воду.

Надо полагать, что перечисленные племена были составными частями Троады. Далее перечисление ведется слева направо, начиная с перкосийцев, которые были

Теми мужами, кто жил в Адрастее и в крае Апесском,

Кто Питиеей владел и высокой горою Тереи.

...............................................................................................

Тех же, которые в Сеете, в Перкоте и в Практии жили,

Тех, кто владели Арисбой божественной и Абидосом

......................................…... из Арисбы огромные кони

Огненной масти примчали от быстрой реки Селеента.

Вел за собой Гиппофой племена коньеборцев пеласгов,

Тех, что в Ларисе живут с плодородной землей комковатой.

Пейрос герой с Аккамантом вели за собою фракийцев,

Тех, чью страну Геллеспонт омывает стремительно-быстрый.

Учитывая, что на всех древних картах Фракия располагается на правой стороне устья Истра (Дуная), становится очевидным, что под Геллеспонтом Гомер подразумевал Черное море, омывающее не только Фракию, но и Троаду, и через пролив, который у Гомера не имеет названия, соединяющееся с Икарийским понтом, заменяющим Гомеру понятие Эгейского моря, которое ему еще неизвестно.

Далее Гомер последовательно движется от Трои на восток вдоль южного побережья Геллеспонта (Черного моря):

Ефрем начальником был копьеборцев бесстрашных киконов.

.......................................................................................

Вел за собою Пирехм криволуких пеонов, далеко

Живших в стране Амидонской, где Аксий струится широкий,

.........................................................................................

Рать пафлагонцев вело Пилепена суровое сердце, –

Всех обитавших в Енетах, где водятся дикие мулы,

Тех, кто Китором владели и около Сесама жили,

У берегов Парфенийских в отличных домах обитали,

На Ерифинских вершинах, в Эгиале жили и в Кромне.

Рать галидзонов Одий и Эпистроф вели из Алибы...

В таком же порядке дается перечень внутриматериковых союзников троянцев, включающих племена "мисов" из Мисии и "фригийцев из Асканий дальней", "меонийцев, под Тмолом рожденных", и "говоривших по-варварски каров; город Милет они занимали и лесистую гору Фтирос, теченья Меандра, высокие главы Микалы". И наконец, завершает этот список "войско ликийцев из отдаленной Ликии от водоворотного Ксанфа".

Этот список войсковых подразделений троянцев показателен с нескольких точек зрения. Во-первых, поражает обстоятельность картографического описания местности, на основании которого можно заключить, что Гомер является географом в поэзии и поэтом в географии в той мере, в какой Страбон в своей "Географии" приводит немало примеров использования разными авторами стихотворного способа описания географических объектов, но только Гомеру, как поэту, удалось придать географической составляющей своих поэм литературную форму высочайшего класса.

Во-вторых, не менее важным является и практически полное совпадение картографического описания местностей у Гомера и в Деяниях [8]. Это говорит о том, что оба автора использовали географические источники, составленные в одно и то же время как в Западной Европе, так и в пределах Древней Руси, где географическая наука ни в чем не уступала, а может быть даже и опережала географические знания западных коллег, что является своего рода взаимным подтверждением достоверности географических описаний в обоих произведениях древней эпохи, до сих пор привлекающих к себе внимание потомков как далекий свет путеводной звезды.

И наконец, особо удивительной является близость расположения перечисленных у Гомера местностей, которые современные географы разнесли друг от друга на многие сотни и тысячи километров. Из-за этого апостолы в Деяниях должны были преодолевать огромные расстояния и пускаться в морские путешествия, чтобы достичь тех мест, где они совершали свои проповеди, тогда как картографическая схема на рис. 1 показывает, что посещение местностей, перечисленных на более упрощенной схеме в [8], можно было осуществлять совершенно беспрепятственно либо пешим ходом, либо по рекам. Вот оказывается почему в Деяниях не называется ни одно море, кроме Адриатического, которое является более поздней вставкой, как и некоторые города, которых во времена троянской войны Великой Греции с русами, происходившей до 1050 г., просто не было.

Ввиду особой сложности сюжетного замысла описание путешествий Одиссея не обладает такой же логической последовательностью перечисления местностей, как в "Илиаде". Тем не менее она просматривается вполне определенно и заключается в следующем. После захвата и разграбления Трои отряд Одиссея, как показано на рис. 1, направляется к киконам, захватывает город Исмар, но, получив отпор, ретируется по направлению к мысу Малея, откуда буря уносит его корабль "в край лотофагов, живущих одной лишь цветочною пищей" [Од. ІХ, 85]. Одиссей направляет к ним трех посыльных, которые, отведав сладкого как мед лотоса, не пожелали "ни вести подать о себе, ни вернуться". Таковы смутные представления Гомера о месте расположения современного Египта и все же вполне достаточные, чтобы не спутать его ни с какой другой частью южного побережья Средиземного моря. Одиссей силой возвращает товарищей на корабль и "дальше оттуда мы двинулись в путь и прибыли вскоре в страну мы не знающих правды циклопов" [Од. ІХ, 106]. Оказавшись в пещере циклопа Полифема, Одиссей хитростью избавляет себя и товарищей от смерти, направляется на корабль и возвращается на остров, где "находилась стоянка прочих судов крепкопалубных наших" [Од. ІХ, 544], которые вскоре "прибыли на плавучий остров Эолию", где за "неприступной медной стеною жил Эол", которого "Громовержец сделал стражем над всеми ветрами".

По просьбе Одиссея Эол заключает все ветры в бычий мех и под легким дуновением Зефира корабли направились в обратный путь к Итаке, поля которой показались на десятый день плавания (на рис. 1 это возвратное движение Одиссея условно не показано). Но тут товарищи Одиссея решили заглянуть в мех, чтобы проверить его содержимое. Ветры вырвались на волю и через шесть суток буря занесла корабли "в Телепил – город высокий Лама в стране лестригонской" [Од. Х, 80], в тихую окруженную скалами гавань, которую пришлось срочно покидать, чтобы не попасть на обед людоедам [Од. Х, 80-130]. На рис. 1 циклопы и лестригоны размещены вдоль горной цепи, вполне пригодной для их проживания среди скал.

Далее следует путешествие на остров Цирцеи, превращающей людей в свиней, посещение царства теней, встреча со сладкоголосыми сиренами, переход между кровожадной Сциллой и поглощающей морскую воду Харибдой, остановка на острове Гелиоса, где паслись тучные стада коров. Эти по-восточному сказочные сюжеты говорят о том, что Гомеру неизвестна география южного берега восточной части Средиземного моря, и потому, чтобы соблюсти некоторую последовательность в продвижении Одиссея по Средиземному морю, Гомер очень удачно использовал элементы народного фольклора, просочившегося в Европу из Малой Азии.

Затем после сильной бури Одиссей попадает в Египет, о котором Гомеру известно только то, что там на Египте-реке расположен по-восточному великолепный город [Од. ХVІІ, 425-440], упомянутый в "Илиаде" под названием

....................................................………… Фивы египтян, –

Город, где граждан дома сокровищ полны величайших, –

Город стовратный; из каждых ворот выезжает по двести

Воинов храбрых на быстрых конях, в колесницы впряженных;

[Ил. ІХ, 380-384].

Это весьма приукрашенное, но со знанием дела составленное описание "Фивы египтян" (кстати, многократное использование этого географического термина для ахейцев, Киликии [Ил. VІ, 396] и Египта говорит о том, что под Фивами Гомер подразумевал просто столицу, как в Древней Руси точно так же подразумевали столицу под именем Рим) позволило Одиссею попасть в дом Пенелопы на пир женихов под видом странника, который во главе разбойничьей шайки напал на нивы египтян, но на следующий день городские воины захватили его в плен, продали на Кипре в рабство, откуда он сумел сбежать в Итаку.

После Египта очередная буря заносит Одиссея на остров Огигия, где жила нимфа Калипсо. Она продержала его у себя семь лет, а затем по воле богов отпустила в море на плоту, который соорудил с ее помощью Одиссей, и наказала с Медведицей "путь соглашать свой, ее оставляя по левую руку" [Од. V, 278], то есть плыть на восток. Очень важный момент, указывающий на то, что Одиссей направлялся к противоположному от Греции берегу Средиземного моря.

На восемнадцатый день показались тенистые горы

Края феаков, совсем невдали от пловца. Походили

В море мглисто-туманном на щит боевой эти горы.

[Од. V, 280].

Однако тут Одиссея заприметил Посейдон и, вызвав бурю, разбил плот, но тем не менее с помощью божественных сил за три дня Одиссей вплавь добрался до берега и стал гостем феаков, историю которых Гомер рассказывает следующим образом:

Жили в прежнее время они в Гиперее пространной

Невдалеке от циклопов, свирепых мужей и надменных,

Силою их превышавших и грабивших их беспрестанно.

Поднял феаков тогда и увел Навсифой боговидный

В Схерию, вдаль от людей, в труде свою жизнь проводящих.

Там он город стенами обвел, построил жилища,

Храмы воздвигнул богам и поля поделил между граждан.

Керой, однако, смиренный, уж в царство Аида сошел он,

И Алкиной там царил, от богов свою мудрость имевший.

[Од. VІ, 4-13]

Не узнать в этом отрывке еще одну версию исхода Моисея из Египта=Руси на юг просто невозможно. Отличие состоит лишь в том, что выйдя из Гипереи, то есть Северной страны (названа так от слова "гипер" [лат. над, сверх, по ту сторону – на севере], используемого, кстати, в этом смысле даже у Страбона [4, с. 466]), Нафсифой (Моисей, или вождь какого-то славянского племени) под нажимом "циклопов" (массагетов, по Геродоту) ушел в безлюдную (пустынную, незанятую землю=пустошь=пустыня, по Библии) Схерию=Сирию, которая со временем превратилась в Сирийское (или, при обратном прочтении, Российское [11, с. 102]) царство. Вот почему Египет оказался по соседству с Сирией. И в этом, по Гомеру, как показано на рис. 1, нет ничего странного, поскольку после перестановки окончания в слове Гиперея в начало слова получаем Иегипер (ие – божественный, священный; гипер – север) = Египет, то есть Священный Север.

Не меньшего внимания заслуживает еще один отрывок, отражающий уровень технического развития феаков, от имени которых Алкиной обращается к Одиссею с такими словами:

Так назови же мне землю свою, государство и город,

Чтобы, тебя отвозя, туда свою мысль направляли

Наши суда: у феаков на них не имеется кормчих,

Нет и руля, как у всех остальных кораблей мореходных.

Сами они понимают и мысли мужей и стремленья.

[Од. VІІІ, 555-569]

Это уже не сказочный мотив, а научная фантастика чистейшей воды, прямо скажем, нынешнего уровня, когда наши современники, освоив робототехнику, взяли курс на то, чтобы человек силой своего разума управлял техническими устройствами самого различного типа и вида. Но поскольку феаки уже овладели этим мастерством, постольку после пира они загрузили подарки на корабль, уложили Одиссея спать и не успел он проснуться как оказался в родной Итаке без всяких приключений.

В целом же, по Гомеру, первое великое переселение славянских народов в Европу совершалось по трем основным направлениям. После перехода Аракса (по Геродоту) одна часть племен осталась в Малой Азии, основав Схерию (по Гомеру). По соседству одно из племен основало Египет как память о своей дальней родине Египет=Русь. Основная часть племен вместе с Моисеем дошла до Босфора, где основала Трою=Иерусалим=Иерихон, ставший центром дальнейшего расселения славян. Ахейцы, включая какую-то часть пеласгов, двинулись вдоль северного побережья Средиземного моря, достигли Греции, а затем и юга Италии, где расположились пеласги, образовав Великую Грецию, которая со временем вернулась назад и захватила Трою.

О бывшем родстве ахейцев и троянцев говорит общий для них пантеон древнегреческих, а точнее – древнеславянских богов. Об этом же говорит и Геродот, утверждая: "Тому, что египтяне заимствовали имя Геракла не от эллинов, а скорей, наоборот, эллины от египтян, у меня есть много доказательств. Вообще почти все имена эллинских богов происходят из Египта. А то, что эти имена варварского происхождения, как я полагаю, скорее всего, – египетского, это я точно установил из расспросов" [2, ІІ, 43, 50]. Примем во внимание, что во времена Гомера Египет (Священный Север) располагался географически на территории Древней Руси, и все тут же становится на свои места. И наконец, еще одна часть славянских племен двинулась из Трои вдоль южного побережья Средиземного моря в страну лотофагов. Причем эта схема движения славянских народов, составленная по Гомеру, нисколько не противоречит и даже согласуется с данными археологии, о чем шла речь в [13], а также Библии [9].

2. Внеисторическая "История" Геродота

С географической точки зрения картографические сведения Гомера весьма ограничены, не выходят за рамки каботажного плавания между островами и вдоль побережья Икарийского понта (Эгейского моря) и Геллеспонта (Черного моря). Исключение составляют материковая Греция, территория которой описана весьма обстоятельно, а также материковая часть юго-восточной Европы, расположенная между Босфором и Дунаем (Истром), название которых Гомеру еще неизвестны. В целом же, если в "Илиаде" нижняя (южная) граница географических познаний Гомера простиралась от мыса Малея на юге Греции до острова Родос, то в "Одиссее" она продвинулась на восток до острова Кипр и Плинфийского залива, то есть вся география Гомера сосредоточивалась в северо-восточной части Средиземного моря.

В этом отношении Геродот, именуемый "отцом истории", делает огромный шаг вперед, раздвинув горизонты картографии от Ливии и Европы до Уральских гор и Каспийского моря, а также от Европы до Ливии и Сирии на южном побережье Средиземного моря. Очень важным является разделение Земли на три материка: Европа, Азия, Ливия [2, ІІ, 16]. Но при этом Геродот категорически отрицает тот факт, что Землю со всех сторон омывает Океан, и даже вступает в научный спор с Гомером по этому поводу [2, ІІ, 23] как со своим современником, хотя и утверждает, что Гомер якобы жил за 400 лет до него. Скорее всего – это вставка более поздних редакторов, так как за прошедшее время Геродот, а заодно с ним и его сторонники, вполне могли бы убедиться в правоте Гомера, что чуть позже и подтвердил Страбон. Таким образом, в этом вопросе Геродот оказался намного позади Гомера.

Геродот первым делает попытку разграничения материков, устанавливая, что естественной границей между Ливией и Азией является Нил, к которому справа Геродот пристраивает Египет и располагает его вдоль Нила на юг от Средиземного моря до города Элефантина, за которым размещает Эфиопию (Гомер, кстати, неоднократно упоминает край эфиопов как место отдыха Зевса и Посейдона, но еще не ведает, где он находится), и на восток вдоль южного побережья Средиземного моря до Сирии. Иными словами, Геродот первым начинает решительно перекраивать древнюю картографию. Египет из своего промежуточного положения у Плинфийского залива вместе с Египтом-рекой (название Нил Гомеру еще неизвестно, как и составителям "Книги Иисуса Навина", где она именуется "поток Египетский" [15:4, 47], а также "Книги пророка Исаии", где царь Иудейский Езекия хвастался: "осушу ступнями ног все реки (?) Египетские" [37:25], каковых в районе Плинфийского залива предостаточно, и только пророк Иеремия первым, следуя Геродоту, дает название этой реки в Библии – Нил [2:18], в связи с чем слово "Нил" является тем ключевым понятием, которое позволяет более или менее точно установить хронологию проживания действующих лиц в истории средневековья) перемещается в край лотофагов (по Гомеру) и навсегда остается в этом районе. Город Тир (ныне – город Белгород-Днестровский в Украине) из устья Днестра попадает в Сирию на побережье Средиземного моря. Правда, Геродот называет его осторожно как "Тир Финикийский" [2, ІІ, 44]. Вполне возможно, потому, что многие географы еще помнят о существовании Тира на Днестре. Для большей правдоподобности, ссылаясь на Гомера, в Сирии Геродот размещает Финикийский Сидон [2, ІІ, 116], у которого, вполне возможно, как и у Тира, был свой древнерусский собрат, переименованный тем же Геродотом в город Синопа, прямо созвучный названию Сидон, которое переводится как морской город у реки [англ. sea – море + др. рус. дон – река] и которое пророки Исая [23:2] и Иеремия [25:22] всегда употребляли в общей связке с названием близко расположенного города Тир. Так была заложена картографическая база для того, чтобы в пределах Сирии появилась в недалеком будущем древняя Финикия.

В Ливию Геродот переносит лотофагов, превращая их в кочевников. При этом ссылается на каких-то карфагенян без указания места их расположения [2, ІV, 177, 195], но, вполне возможно, с тонким расчетом на будущее переселение финикийцев в Карфаген, что и осуществил Страбон [64 до н.э. – 23 н.э.], описав краткую историю Карфагена от основании города Дидоной, которая вывела сюда население из Тира, до его разрушения Сципионом [4, с. 765-766], и таким образом опередил даже Тита Ливия [59 до н.э. – 17 н.э.], труды которого в своих письмах корректировал сам Петрарка (1304-1374) [5, с. 319].

Где пролегает граница между Европой и Азией Геродот не знает и потому ограничивается описанием племен скифов, которых расселяет от Истра (Дуная) по северному побережью Черного моря и до Танаиса (Дона). При этом существование Волги Геродоту неведомо. В северном направлении знания Геродота о скифах распространяются до области, где, "как передают, нельзя ничего видеть и туда невозможно проникнуть из-за летающих перьев. Скифы и их соседи, образно говоря, называют снежные хлопья перьями (очень похоже, кстати, на "манну небесную" в Библии, как об этом говорится в [9]). Из-за столь суровой зимы северные области этой части света необитаемы" [2, ІV, 7, 31]. Ниже этой границы "живут одноглазые люди аримаспы", то есть "циклопы" (по Гомеру), как об этом рассказывают "исседоны", проживающие южнее, скифы также "рассказывают об одноглазых людях" [2, ІV, 13, 27, 32].

Подобных и еще более нелепых россказней у Геродота, насквозь пропитанного духом эллинизма и потому испытывающего явную неприязнь к скифам, более чем достаточно. Однако, при этом встречаются и вполне правдоподобные картографические сведения. Например, как и Гомер, он размещает Киликию между Троей и Истром (Дунаем), возле устья которого располагается город Синопа [2, ІІ, 34]. Излагает собственную версию переселения славян (скифов) вдоль восточного и южного побережья Черного моря до Босфора [2, ІV, 11]. Геродот разделил безымянный у Гомера пролив между Геллеспонтом (Черным морем) и Понтом Икарийским (Эгейским морем) на три части: "от Понта (Черного моря) идет пролив Боспор. Боспор простирается от Пропонтиды (Мраморного моря). Пропонтида же впадает в Геллеспонт. Впадает Геллеспонт в открытое море, называемое Эгейским" [2, ІV, 85]. Тем самым Геродот предвосхитил Страбона, который перечисляет то же самое, но уже отдельными частями и в разных главах: Фракийский (Мисийский) Боспор [4, с. 530… Продолжение »