Иванов Е.Т., Иванов С.Е.

Перекличка времен: таинственные послания из прошлого потомкам

Уникальность пятитомника "Русь и Рим", в котором Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко опубликовали результаты своих скрупулезных исследований по действительной истории стран и народов мира, состоит в том, что он по сути дела является настольным пособием для тех, кто испытывает настойчивую потребность разобраться в реальной подоплеке тех событий, каковые имели место в истории человечества. Поддерживая эту идею, авторы настоящей статьи сосредоточили основное внимание на поиске источников, официально подтверждающих целый ряд гипотез, которые Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко высказали в своей монументальной и фундаментальной монографии. И, как это не покажется странным, таковые сохранились до сих пор, несмотря и даже вопреки их массовому уничтожению в прошлые времена, о чем и пойдет речь ниже.

1. Реальная эпоха Византийской империи.

В пятитомнике "Русь и Рим" Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко на многочисленных примерах убедительно показали, что Библия представляет собой летописный свод реальной истории Древней Руси. Однако этот факт не бросается прямо в глаза, поскольку, с одной стороны, библейские источники являются "летописными хрониками, то есть склеенными из нескольких разновременных пластов" [1, с. 97], что вводило и до сих пор вводит в заблуждение многих историков прошлого и настоящего времени. С другой стороны, многие события в Библии старательно зашифрованы так, что не раскрывают своего действительного смысла без соответствующей дешифровки по тем едва приметным признакам, которые как будто специально оставили древние летописцы в своих таинственных посланиях из прошлого потомкам. И то и другое особо присуще описанию эпохи готских войн, каковые в Библии даже намеком не упоминаются и тем не менее явственно обнаруживаются в "Книге Иисуса Навина" после тщательного анализа и привлечения метода сравнительной историографии, который разработали и широко использовали Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко в своей пятитомной серии книг "Русь и Рим".

В качестве исходной предпосылки соглашаемся с тем, что "имя Навин, возможно, является незначительным видоизменением слова "Новый" [1, с. 182], то есть второй, как впоследствии обозначали историки повторение одинаковых имен в родословной одной и той же династии царствующих лиц. Отсюда возникает естественный вопрос: почему Иисус Навин назван все-таки вторым (новым)? - если до этого в Пятикнижии Моисея он упоминается всего лишь как руководитель (командующий) завоевательных походов в Ханаане, а затем в "Книге Иисуса Навина" принимает должность вождя из рук самого Моисея. Все дело в том, что здесь скрыта не вполне очевидная подтасовка фактов, которая достаточно просто обнаруживается при анализе содержания самой книги, что вкратце излагается ниже с соответствующими комментариями, в том числе и в скобках.

Прежде всего отмечаем, что Иисус Христос не имеет никакого отношения к этой нумерации, так как в Евангелии он представлен потомком царской династии, в которой Моисей даже не упоминается. Во-вторых, обращаем внимание на то, что Господь отдал Иисусу Навину, как и Моисею, "всякое место от пустыни и Ливана сего (так, по-видимому, в древности называлась территория Иудеи, о которой шла речь в предыдущей статье [2]) до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев (вот оказывается как называлась в древности территория современного Египта); и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши", то есть до Атлантического океана, или, как говорится в еще одном варианте Библии, "до Великого моря в той стороне, где заходит солнце", с пометкой современных комментаторов будто бы в данном случае имеется в виду "Средиземное море".

Эта подсказка, конечно же, абсолютно неверна, ибо ширина побережья от Средиземного моря до современной реки Иордан, которая до переименования называлась Шириат Эль Кебире [1, с. 102], не превышает 60-100 км, что не могло быть главной целью похода для 40-тысячной армии Иисуса Навина. Если учесть, что в Библии под видом гласа божьего преподносятся результаты уже свершившихся событий, то из приведенной фразы ясно следуют два направления движения разных армий: 600-тысячная (!) армия Иисуса, "служителя Моисея", направлялась из Египта=Русь через пустыню=пустошь (незанятая земля) вдоль восточного и южного побережья Черного моря к Босфору, где было основано государство Ливан (по Библии) или Иудея, как сказано в Евангелии и "Деяниях святых апостолов" (далее – Деяния), а затем через Месопотамию с рекой Евфрат и землю Хеттеев к Атлантическому океану, тогда как 40-тысячная армия Иисуса Навина использовала совсем другой маршрут - вдоль западного побережья Черного моря от Дуная к Иерусалиму=Константинополь=Иерихон, как это совершенно правильно установили Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко [1, с. 182, 190] с приложением соответствующей карты [1, с. 183], а затем в Европу вплоть до Атлантического океана, расположенного, как сказано в Библии, "к западу солнца" (эта географическая терминология "запад солнца" и "восток солнца" предполагает расположение наблюдателя спиной к солнцу (или лицом на север) и тогда, как в современной картографии, запад будет слева, а восток – справа от наблюдателя).

Далее бросаются в глаза совершенно разные цели двух походов. В первом случае Иисус осваивал (завоевывал) новые земли в эпоху первого переселения славянских народов в Европу, каковые оставались во владении Моисея вплоть до его кончины. Во втором случае Иисус Навин обращается к своим воинам с такими словами: "Возвращайтесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца", - то есть речь идет о возвращении земель, завоеванных Моисеем на восточном берегу реки Иордан, а затем оказавшихся под властью Великой Греции после захвата Трои=Константинополя где-то до 1050 года. Иными словами, как сказано в Деяниях, наступило время "восстановить царство Израилю".

И наконец, немаловажной является предыстория похода Иисуса Навина, который описывается с такими весьма существенными подробностями, какие несвойственны баталиям, перечисленным в Пятикнижии Моисея. После переправы через Дунай с целью завоевания Иерихона и принадлежащих ему земель отряды сынов Израилевых расположились вдоль реки Марица по четырем станам (в каждой стане по три колена) на расстоянии около 100 км от Эдирна (стан Иуды) до Хасково (стан Гада) [1, с. 183]. Для сравнения отметим, что протяженность современного Иордана (Шириат Эль-Кебире) равна всего лишь 110 км, а ширина до 15 м при впадении в Мертвое море [1, с. 102], что не может быть существенной преградой для перехода всей армии с восточного берега на западный к Иерихону, удаленному всего лишь на 25 км от современного Иерусалима, взятие которого можно было совершить и без осады Иерихона.

Затем Иисус Навин направляет в Иерихон "двух соглядатаев", которые, спасаясь от погони, "пришли в дом блудницы, которой имя Раав" и которая "скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле", а вечером "спустила она их по веревке чрез окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене; и сказала им: идите на гору и скрывайтесь там три дня, а после пойдете в путь ваш", что они и сделали, а потом "два сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу".

Отсюда следует, что река Иордан была покрыта льдом, иначе "соглядатаям" пришлось бы ее не переходить, а переплывать. Очевидным является и то, что крепостные стены Иерихона=Константинополя были неимоверной толщины, если в них помещались дома городских жителей. И это вполне подтверждается схемой заброшенного акведука ("троянского коня"), показывающей каким образом в период именно Готской войны в него тайно проникли 300 конников и 100 пехотинцев, спрятались и ночью захватили Константинополь [4, с. 434-435]. И наконец, показательным является также то, что река Иордан (ио=божественная, или священная, р=русов, река, обозначенная окончанием дан=дон, то есть просто река, по Г.В. Носовскому и А.Т. Фоменко [3, с. 154]) располагалась невдалеке от города. Современная карта подсказывает, что такой рекой может быть Эргене - приток реки Марица. Тем более, что по словам апостола Филиппа в Деяниях для крещения годится любой источник воды, который в этой связи становится священным после совершения соответствующего религиозного обряда (аналогичным образом, кстати, переводится название города Иерусалим: ие=ио – божественный (священный); руса=русов; лим=рим – столица), то есть священная столица русов, каковой вначале был Владимир (1-ый Рим), затем Великий Новгород (2-ой Рим) и, наконец, Москва (3-ий Рим) [3, с. 304], а также Константинополь=Иерихон, название которого точно так же переводится, как "священная обитель (хон=хтон) русов", священная в том смысле, что именно здесь состоялось воскрешение Христа в 1095 г. [4, с. 93]).

На основании полученных разведданных Иисус принимает решение о переходе Иордана (заметим, с западного на восточный берег, как сказано в Библии, а не с восточного на западный берег, где по современной картографии расположен Иерихон), который состоялся "в десятый день первого месяца", то есть 10 марта, так как первоначально, вплоть до 1492 г., по православному (юлианскому) календарю следующий год начинался с 1 марта. Причем этот переход совершился самым чудесным образом - "около сорока тысяч вооруженных на брань перешло на равнины Иерихонские, ибо (по словам Иисуса Навина) Господь иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь сделал с Чермным морем", которое, как правильно расшифровали Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко, вдруг замерзло. Скорее всего этот переход был совершен по льду какой-то реки [1, с. 131], каковой может быть упомянутый Геродотом Аракс, либо река Фасис (Риони), впадающая в Черное (Чермное) море на восточном побережье, вдоль которого Моисей провел свою 600-тысячную армию египтян (славян). В данном случае это "чудо" повторилось, потому что славяне, как видим, двигались в свои походы с началом весны, которая во время Иисуса Навина оказалась поздней, поскольку после "празднования Пасхи в четырнадцатый день месяца (сиречь 14 апреля) вечером на равнинах Иерихонских на второй день манна (то есть снег [1, с. 117]) перестала падать". Об этом же говорит и то, что, как только "сыны Израилевы ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла выше берегов своих", то есть началось половодье с ледоходом.

Современные ученые приложили немало сил к тому, чтобы математически доказать возможность перехода 600-тысячной армии Моисея из современного Египта через Красное море, которое вдруг чудесным образом обнажилось до дна, в Аравийскую пустыню. При этом исследователи почему-то не обращают внимания на целый ряд обстоятельств. Во-первых, остается загадкой, почему Моисей выбрал именно этот маршрут, а не более легкий путь вдоль южного побережья Средиземного моря. Во-вторых, упускается из виду и то, что с учетом стариков и детей, жен и сестер общая численность беженцев, как подсчитал Лео Таксиль в своей "Забавной Библии", составит около 3 миллионов человек, обремененных к тому же личным скарбом, разными пожитками и множеством голов скота. И наконец, самое главное, неясно, почему в современной интерпретации Моисей двигается в направлении, обратном тому, какое точно указано в Библии, то есть не из Ливана к земле Хеттеев, как это четко обозначено в вышеприведенной цитате из "Книги Иисуса Навина", а наоборот – из современного Египта (земли Хеттеев) к Ливану.

Как бы там ни было, по расчетам петербургских математиков Вольцингера и Андросова, выполненных в 2004 г., при определенных условиях и ураганном восточном ветре 108 км/ч Красное море действительно могло обмелеть на 4 часа, так что, по их мнению, 600-тысячная армия Моисея вполне смогла бы переправиться на другой берег, а их врагам – египтянам "просто не хватило времени. Преследователей накрыла обратная волна". Американский исследователь Карл Дрюс в 2010 г. повторил этот расчет, подтвердив возможность образования "коридора" по дну Красного моря на какое-то время. Но две группы исследователей не учли главного – длины колонны 600-тысячного войска, протяженностью не менее 40 км (без учета остального населения). И поскольку для его прохождения понадобится не менее суток, а при сильном ветре 30 м/с и того больше, постольку, не говоря уже о состоянии морского дна, которое явно не было заранее оборудовано пешим трактом, эта версия отпадает сама собой, ставя на первое место более правдоподобное и убедительно доказанное предположение Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко. То же самое можно сказать и о способе перехода армии Иисуса по льду реки Эргене.

Далее события стали развиваться более стремительно. Как только снег ("манна") растаял, "семь священников, несших семь труб юбилейных", в течение шести дней "шли и трубили однажды. В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Воскликнул народ громким голосом и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город" на девятый день после Пасхи, то есть 23 апреля (по юлианскому календарю).

Если учесть, что Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко правильно разгадали, что "юбилейные трубы" - это пушки, которые Магомет II применил в 1453 г. при осаде Константинополя [1, с. 190], то можно констатировать, что в "Книге Иисуса Навина" совмещено описание двух одинаковых событий - взятие Иерихона=Константинополя во времена Готской войны в 1204 г. и осада Царь-Града=Константинополя в 1453 г.

И это вполне возможно, поскольку Пятикнижие Моисея и Книга Иисуса Навина писались по расчетам Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко почти одновременно с 1400 по 1500 год [1, с. 461]. Практически полное совпадение дат взятия Константинополя в 1204 г. и начала его осады в 1453 г., а также имен командующих (Иисус) двух разных армий позволили в конечном итоге состыковать во времени два разных исторических события и таким образом спрятать период Готской войны внутри самой Библии как несуществующий в истории Руси. И тем не менее одна зацепка все таки имеется. Это дата Пасхи по юлианскому календарю - 14 апреля, или 25 апреля по календарю григорианскому, которая приходится именно на 1204 и никакой другой год в том периоде времени. По расчетам С. Куликова в XIII в. юлианский календарь отставал от григорианского на 7 дней [5, с. 140]. Следовательно, отставание первой даты от второй на 11 дней говорит о том, что она была вставлена очень тонко и умело при окончательной редакции Библии в ХVIII в. (с 1 марта 1700 по 29 февраля 1800 г. [5, с. 140]), чтобы таким образом послать таинственный сигнал из прошлого потомкам о действительном времени взятия Константинополя в 1204 г. не какими-то латинянами (крестоносцами), якобы основавшими Латинскую империю, просуществовавшую до 1261 г. [6, с. 108, 130], а отрядами готов, вышедших из Египта=Руси и называвших себя вполне определенно - "сыны Израилевы".

После захвата Константинополя Иисус Навин "послал около трех тысяч людей в Гай, но они обратились в бегство от жителей Гайских". Не смирившись с поражением, "выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых и послал их ночью". Они устроили засаду, выманили в поле царя Гайского и "сидевшие в засаде вошли в город и взяли его и тотчас зажгли город огнем". Отсюда началось освобождение Иудеи от войск Великой Греции. Укрепив тыл, Иисус Навин двинулся в Европу – завоевал Германию, потом Францию и таким образом достиг берегов Атлантического океана, совершив в отличие от Моисея обход Средиземного моря по северному маршруту. Отсюда франки (готы) двинулись на юг и захватили северную часть Италии, что положило начало активным боевым действиям на южном фланге готского освоения Западной Европы. Таким образом Великая Греция оказалась зажата готами с двух сторон – с запада (в северной части Италии) и с востока (в Константинополе). В этой войне греки и готы настолько истощили друг друга, что в 1261 г. Никейский император Михаил VIII Палеолог вытесняет готов и захватывает Новый Рим=Константинополь [4, с. 506], что дает толчок к основанию Византийской (Никейской) империи, которая просуществовала с 1261 по 1453 г., когда Магомет II покорил Константинополь. Это и есть действительная эпоха существования Византийской империи в Малой Азии.

Современная историография ни о чем подобном не говорит, ибо, по словам Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко, "средневековые хронисты умудрились столь лихо запутать историю", что потомкам стоило огромного труда, дабы разобраться в действительном ходе Готско-Троянско-Тарквинийской войны XIII века [4, с. 506]. Это "запутывание" истории католическая церковь вкупе с византийским престолом осуществила по нескольким направлениям. Восточная часть истории Великой Греции, связанная с захватом Константинополя до 1050 г., была отправлена в троянскую эпоху и таким образом получила "античный" оттенок. Западную часть этой истории в виде Тарквинийских (готских) войн западные псевдоисторики перенесли в VI в. и частично в Древний Рим, где появились гражданские имена Юлия Цезаря и Октавиана Августа, которые, как установил А. Жабинский в [7], в церковной иерархии Византийской империи остались под своим вторым (церковным) именем, то есть византийский император Михаил VIII Палеолог (1224-1282, правил с 1260 по 1282) стал в Древнем Риме Юлием Цезарем, а Андроник II Палеолог (правил 1282-1328) – Октавианом Августом.

Не вдаваясь в детальный анализ всех параллелизмов Готско-Троянско-Тарквинийской войны, которые Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко самым тщательным и скрупулезным образом проследили в [4], отметим, что из этой перелицовки истории византийский престол получил двойную выгоду. С одной стороны, удлинил свою истории до 304 г., приписав основание Византии мифическому императору Константину I, а с другой стороны, византийская церковь получила определенное преимущество перед русской православной церковью, хотя все обстояло явно наоборот.

Из Деяний ясно видно, что после своих хождений в народ апостолы отчитывались перед Иерусалимом, который, в свою очередь, направлял соответствующие послания на Русь=Египет, ибо православным апостолам нечего было делать в итальянском и к тому же католическом Риме, которого к тому же в это время еще не было. Этот факт подтверждается и стилем обращения Пресвитера Иоанна к якобы византийскому императору Мануилу (1143-1180) как к "другу своему и князю константинопольскому", что по мнению современного историка Л.Н. Гумилева по причине "явного неуважения должно было бы иметь последствием не союз и дружбу, а разрыв дипломатических отношений. Но … на католическом Западе это обращение было воспринято как нечто подразумевающееся" [3, с. 141].

Не менее "панибратское" письмо тверской "Князь великий Борис Александрович, пасущий Израиль в достояние себе, направляет Византийскому императору Иоанну VIII Палеологу (1425-1448), и тот с благодарностью и радостью его принимает" [1, с. 177]. Отсюда, кстати, ясно видно, что в то время, как и в Деяниях, под Израилем подразумевалась Русь=Египет вместе с подвластными ей территориями. Это понятие сохранялось вплоть до Ивана Грозного, который в переписке с князем Курбским продолжает называть Русь Израилем. Однако при этом происходит смещение некоторых акцентов. Отвечая на письмо шведского короля, толкующего о своем праве на королевство по наличию "римской печати" (то есть печати итальянского Рима, проставленной католической церковью), Иван Грозный отвечает, что "мы про ваш мужичий род от всех земель ведаем. Тому быти невозможно, что тебе мимо наместников с нами ссылатися. А что писал еси о Римского царства печати, и у нас своя печать от прародителей наших, а и Римская печать нам не дико: мы от Августа Кесаря родством введемся" [3, с. 142, 143], то есть, как сказано выше, от Андроника II Палеолога.

Отсюда вытекают следующие основные моменты. Во-первых, на Руси свято блюли дипломатический этикет, отстаивая "честь" государя [8, с. 237] и потому "прежде, чем вступить в дипломатические сношения с тем или иным государем, в Москве старались узнать, действительно ли он независимый правитель или урядник (вассал). И поскольку по имеющимся сведениям шведские короли из дома Ваза происходили из рода простого водовоза, постольку в Москве долгое время считали их простыми "обдержателями" (регентами), недостойными сноситься непосредственно с самим царем, а потому требовали, чтобы сношения велись через новгородских наместников, против чего шведское правительство протестовало" [8, c. 236], что и прозвучало в вышеприведенном письме шведского короля.

Во-вторых, под Римом Иван Грозный подразумевает столицу вообще (как итальянскую, так и византийскую), на что неоднократно указывали в своем пятитомнике "Русь и Рим" Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко. В-третьих, Иван Грозный вольно или невольно подтвердил существование Октавиана Августа именно в 1282-1328 гг. и принадлежность этого якобы древнеримского императора (63 до н.э. – 14 н.э.) именно к Византии, а не какому-либо иному государству. И наконец, не менее очевидным становится и то, что Иван Грозный – внук Ивана III, женившегося на византийской царевне Софье Палеолог, – уже плохо помнил историю собственной страны и потому почитал за честь родство с византийскими императорами, которые после образования в 1261 г. Византийской империи (на месте бывшей Иудеи) отделились как по государственной, так и по церковной линии, но не от Римской империи, которая в принципе не существовала, хотя западные псевдоисторики утверждают обратное, а от Руси, или точнее – от царства Израиль. Чуть позже, после соответствующей фальсификации истории, это дело было представлено обратным образом, будто бы русская православная церковь отделилась от Византии, в связи с чем приоритет изначального центра православия, которым на самом деле была Русь=Египет и никто иной в мире, оказался в руках константинопольского престола, первый император которого Михаил VIII (Юлий Цезарь) на самом деле не исповедовал православие, поскольку принадлежал к язычникам, ибо в 18 лет стал жрецом Юпитера, в 29 лет – членом коллегии жрецов и в 39 лет – верховным жрецом [9, с. 42, 47, 66]. И только Андроник II (Август), ступив на путь христианства, превратил Византию в православную империю.

Этот факт, между прочим, достаточно четко объясняет, почему в сношениях Древней Руси с Византией константинопольские иерархи именовались княжеским (гражданским), а не духовным (церковным) титулом, что без дополнительных объяснений на более осведомленном в этом вопросе "католическом Западе было воспринято как нечто подразумевающееся", но уже было совершенно непонятно вышеупомянутому историку Л.Н. Гумилеву. А теперь это переломное событие в истории государства и церкви российской проявляется настолько наглядно, что не требует дальнейших комментариев и привлечения каких-либо дополнительных фактов, каковых на эту тему более чем достаточно.

2. Древнерусский шедевр математического искусства.

Из анализа первоначальной истории развития наук, проведенного в [10], ясно следовало, что источником их возникновения в Западной Европе стала не Древняя Греция, а окраина Древней Руси – Сирия и Средняя Азия. Именно они явились тем катализатором, который способствовал зарождению и дальнейшему развитию наук в Европе. Однако в приведенном перечне фактов не доставало примеров, которые бы свидетельствовали об уровне развития, в частности, математики в самой Руси, поскольку все материалы по этому вопросу были сознательно уничтожены романовской администрацией. В итоге развитие наук в России связывается с появлением по воле Петра I Академии наук в Петербурге (1724) и открытием Московского университета (1755) по проекту М.В. Ломоносова [11, с. 514]. Тем не менее по счастливой случайности один такой пример из области математики все-таки сохранился, хотя он прямо не бросается в глаза, поскольку был представлен в виде "печати премудрого царя Соломона" [12, с. 9], которую свято почитала Выговская община старообрядцев [13] и которая в арабских сказках под именем печати Сулеймана наделялась магической силой подчинять себе джинов.

Этому весьма способствовал внешний антураж оформления текста печати, который представлял собой стих перевертыш на латинском языке "Sator Opera Tenet Arepo Rotas", записывался русскими буквами (кириллицей), располагался внутри шестиклеточного квадратного ромба и снабжался философским переводом "святым духом всякая тварь обновляется паки текущи на первое", а также обозначениями знаков "круг солнцу" и "круг луне", по которым рассчитываются пасхалии. Этот рисунок был помещен "в одном из старых рукописных сборников XVII в., а затем "кем-то вырван" [12, с. 9]. Надо полагать потому, что было разгадано чисто мирское содержание самой печати, прямо вытекающее из тех несоответствий, которые она содержит.

Во-первых, она появилась намного раньше XVII в. На это указывает использование кириллицы вместо латыни, которую Стефан Пермский (ум. 1396) придумал и подарил Европе в XIV в. [12, с. 283], чем автор печати тут же и воспользовался. Во-вторых, буквенные и числовые обозначения, изображенные на печати Соломона для расчета пасхалий, явно не совпадают с теми, что приведены на рисунке "Руки Дамаскиновой" [14, с. 538], а также с теми, что аналогичным образом изображены в [5, с. 198]. В-третьих, наличие "множества вариантов дешифровки заколдованной в печати формулы" [13] само по себе говорит о том, что действительный перевод латинского стиха не совпадает с той фразой, которую использовал автор печати для объяснения содержащегося в ней смысла. Если учесть, что дословный перевод с латыни представляется следующим образом: sator=создатель (мастер), arepo=не пресмыкаться, tenet=принцип (правило), opera=труд, rotas=перемена, – то в итоге получаем следующее поучение: мастер, как правило, не страшится перемены труда. И наконец, если оставить в стороне внешний антураж и расположить печать не в виде ромба, а в форме пятиклеточной матрицы, как показано на рис. 1, то действительный смысл самой печати будет налицо.

По своей сути это художественный узор из букв, расположенных по вполне определенному математическому алгоритму, изображенному на рис. 2, где повторение пронумерованных цифрами букв первоначального слова по клеткам матрицы обозначено стрелками. Затем буквы располагаются внутри матрицы автоматически по закону симметрии. В итоге стих перевертыш читается зигзагообразно по любому из четырех направлений, начиная с любого угла (на рис. 1 стрелками обозначено для примера одно из направлений). При этом по отношению к первоначальному слову, расположенному на рис. 2 в первой строке, неизвестными остаются три буквы (x, y, z), подстановка которых предполагает наличие определенного смысла в каждом слове и стихе перевертыше в целом.

В известных сборниках математических головоломок, например [15] и [16], нет ни одной задачи такого класса сложности, поскольку по сути своей этот древнерусский шедевр относится к разряду математического искусства, а не к рядовому примеру остроумных вычислений, комбинаторики или геометрических построений, которые в данном случае дополняются математической логикой, алгоритмическими связями и смысловым содержанием. И поскольку каждый из перечисленных элементов построения матрицы взаимосвязан друг с другом, постольку игнорирование любого из них ведет к неудовлетворительному или недостаточному решению этой математической задачи наивысшего уровня сложности. Например, не составляет особого труда вписать в пятиклеточную матрицу известный стих перевертыш "А роза упала на лапу Азора", если букву "н" поместить в центр матрицы. Однако полученный рисунок из букв не сможет приблизиться даже к наинизшему уровню сравнения с матрицей на рис. 1.

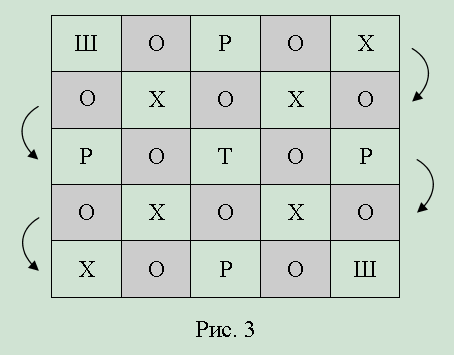

В этой связи авторы рассмотрели множество вариантов, способных повторить буквенный узор печати Соломона. Но не достигли особого успеха в этом вопросе, кроме составления стиха перевертыша "Шорох. Ох-ох-о. Ротор. О-хо-хо! Хорош" (здесь слово "ротор" равнозначно слову "наоборот", так как вторая часть стиха отличается от первой переменой настроения от пессимистического к оптимистическому). Сам по себе этот вариант, изображенный на рис. 3 и читаемый зигзагообразно по четырем направлениям, отличается от исходного минимальным числом из четырех использованных букв, но при этом не согласуется с заданным узором их расположения на рис. 1.

Насколько возможно появление другого варианта решения этой задачи, разработанной без применения современной компьютерной техники, сказать сейчас трудно. Вместе с тем нет никаких сомнений в том, что этот шедевр математического искусства XIV-XV вв., не превзойденный за последние 600 лет, наглядно свидетельствует о высочайшем уровне развития математики в Древней Руси, намного превосходящим и далеко опережающим известные достижения математической мысли своего времени.

3. Последнее пророчество Даниила как описание Великой смуты на Руси

Тщательный и детальный анализ истории Великой смуты на Руси, возникшей во времена Ивана Грозного и после смерти Бориса Годунова, позволил Г.В. Носовскому и А.Т. Фоменко выявить целый ряд обстоятельств, которые старательно замаскировали романовские псевдоисторики и которые до сих пор не принимаются во внимание современными историками. И тем не менее существуют документы, официально подтверждающие точку зрения авторов пятитомника "Русь и Рим". К их числу относится "Последнее видение святаго пророка Даниила" [14, с. 604-606], которое "в современный канон Библии (точнее, ни в один из современных канонов Библии) не вошло", и, мало того, после издания в ХІХ веке до сих пор не было опубликовано" [14, с. 603]. Вполне возможно, потому, что будучи написанным в XVII в., оно таило в себе угрозу для романовского режима, без труда проникшего в основную суть его содержания, но тем не менее не посмевшего уничтожить это произведение знаменитого пророка и, вполне возможно, весьма влиятельной фигуры той эпохи. Что касается последующих времен, то в зашифрованном виде эта летопись, выпадая из общего ряда видений Даниила, житие которого относят к ІІ веку н.э., не поддавалась осмысленному восприятию со всех точек зрения и потому без движения лежала в эпистолярном наследии прошлых времен.

Главную трудность в дешифровке этого пророчества представляли числовые значения имен трех ангелов, которые по заданию свыше сошли на землю, чтобы "повредить там две части, третью же часть взять себе" (здесь и далее текст видения дается в сокращении с соответствующим комментарием, в том числе в скобках). Как только эта задача была решена, все остальное легло в строку и заняло свое место.

Итак, "Господь Вседержитель повелел одному из них: сойти на страны северные и на острова; имей число 1144. И другому сказал: сойди на западные страны и число имей 1200. И третьему сказал: сойди на Азию и Фригию и Галатию и Кападокию и Сирию и на саму Матерь городов и число имей 1360".

Если предположить, что слово "ангел" равнозначно слову "царь", то, используя славянскую цифровую азбуку, где каждой букве соответствует число, находим, что первый ангел суть Царь Самозаконный ДМитрий, заглавные буквы титула которого дают искомое число, то есть ЦС ДМ=(900+200)+(4+40)=1144. Тем самым анонимный автор, скрывающийся под псевдонимом пророка Даниила, подтверждает сразу две гипотезы Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко. Согласно первой гипотезе, эпоха "Ивана Грозного", вопреки официальной версии, охватывает время правления четырех царей:

Иван IV (1547-1553), сын Ивана IV – Дмитрий Иванович (1553-1563), второй сын Ивана IV – Иван Иванович (1563-1572), Иван-Симеон (1572-1584), потомок старой ордынской династии [14, с. 228, 245]. Отсюда следует вторая гипотеза: поскольку Иван Иванович являлся царствующей особой, постольку его сын Дмитрий Иванович ("Лжедмитрий") был "настоящим царевичем" [14, с. 245, 258], который во главе польских отрядов и наемников в качестве внука Ивана IV двинулся "на страны северные и озера", чтобы стать "самозаконным" царем, имеющим на этот титул, по его мнению, больше прав, чем Борис Годунов – внук Ивана-Симеона.

"Сошедший на западные страны другой ангел" – это Царь Иван-СиМеоН, заглавные буквы титула которого дают второе число, то есть ЦИ СМН=(900+10)+(200+40+50)=1200, а исторические события того времени подтверждают сей факт ходом Ливонской войны, которую Иван IV начал в 1558 г., а Симеон завершил в 1582 г. В пророчестве Даниила эта война не нашла своего отражения и потому дальнейшие комментарии по данному поводу становится излишними. За исключением одного замечания, подтверждающего вольно или невольно мнение Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко относительно того, что в завершающем периоде мнимого царствования Ивана IV "фактическим правителем стал глава Земской думы Симеон после отречения в 1575 году 22- летнего царя Ивана Ивановича (уже лишенного в 1572 году фактической власти) от престола в пользу Симеона" [14, с. 239].

В то время на южн… Продолжение »