9. Учет издержек в древней бухгалтерии

Самопроизвольное возникновение и последующее развитие товарных, а затем и денежных отношений стали объективным условием централизации государственной системы управления, которая после зарождения в Древнем Шумере наивысшего расцвета достигла в Древнем Египте, как это видно из соответствующей структурной схемы, приведенной в книге [6, с. 139] и показывающей, что и по форме и по содержанию она мало чем отличается от современных схем управления общественным производством. Последовательное формирование и дальнейшее совершенствование этой системы управления сопровождалось непрерывным развитием систем бухгалтерского учета и нормирования производства по самым различным направлениям хозяйственной деятельности субъектов управления и владельцев объектов управления. Вместе с тем богатейшее археологическое собрание материалов по Древнему Шумеру и Египту показывает, что для этого периода экономической истории человечества понятие себестоимости продукции было и долгое время оставалось тайной за семью печатями.

На этот шаг не отважилась даже Древняя Греция, наладившая настолько детальный учет движения товарно-материальных ценностей, что современные экономисты, как это видно из табл. 19.1, смогли рассчитать и реконструировать активы рабовладельческих предприятий по отраслям народного хозяйства на основе речей древнегреческого оратора Демосфена, который от лица афинской демократии выступал в 346 г. до н.э. против централизации греческих государств (полисов) под властью Македонии, что в конечном итоге и осуществил македонский царь Филипп (отец Александра Македонского) в 338 г. до н.э. после того, как одержал победу над союзными войсками Древней Греции в битве при Херонее, которая по сути дела завершила классический период античной истории. Из приведенных данных видно, что структура древнегреческого бухгалтерского учета мало чем отличается от современной. Основное отличие связано больше с отсутствием всеобъемлющего учета по всем предприятиям и видам деятельности. Однако и в наше время сверхразветвленного учета поставить под централизованный контроль государства всю сферу хозяйственной деятельности предприятий, фирм и организаций еще никому не удалось. В противном случае понятие "теневой" экономики исчезло бы из нашей жизни не только в Украине, где в отдельные периоды она достигала 54%, а сейчас снизилась до 30%, но и в развитых странах мира, где она продолжает существовать в пределах 5-10%.

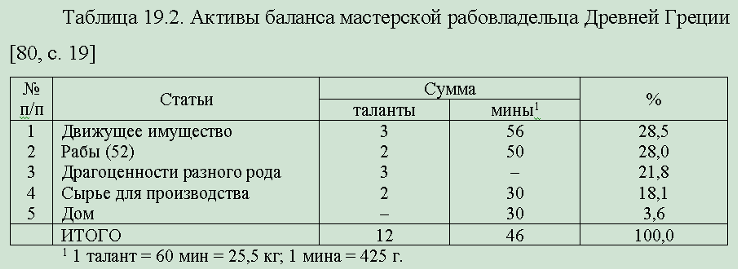

Аналогичным образом учитывались товарно-материальные ценности в отдельных хозяйствах, что видно из данных, представленных в табл. 19.2, описывающей активы баланса мастерской рабовладельца, "составленного" из речи Демосфена против Афеба [80, с. 19]. Характерной особенностью этого баланса является то, что стоимость рабов учитывалась точно так же, как и другие имущественные ценности. Этот момент является определяющим в процессе реконструкции структурных элементов стоимости продукции рабовладельческого общества, которая ранее была представлена на рис. 11.6 (б) и более подробно детализирована на рис. 19.2, где стоимости предметов и орудий труда, а также подневольного труда подразделены на две части, относящиеся к основным и оборотным издержкам. К основным издержкам относятся долговременные затраты, имеющие длительный срок службы и соответственно возмещения их стоимости, а в оборотные издержки включаются затраты, возмещаемые по стоимости в течение одного производственного цикла.

Древние греки значительно усовершенствовали традиции бухгалтерского учета, которые во многом переняли у Древнего Египта, и, мало того, начали осваивать азы хозяйственного планирования производства. Как отмечает Т.Н. Малькова, Аристотель и Филодем "пытались привести в систему и обобщить теорию и практику хозяйствования: "Все должно быть разграничено и прибыльного должно быть больше неприбыльного… а доходные дела распределять так, чтобы не все сразу подвергать риску" (Аристотель). В отношении вложений средств в древности проявляли щепетильность: "Смешно получение доходов от коневодства считать хорошим делом; от добычи металла при помощи рабов – не счастливый удел" (Филодем). Древнегреческие экономисты уделяли внимание предварительной смете затрат. Филодем приводит мнение Аристотеля о пользе распределения расходов на год по месяцам, но сам считал, что "нелепо распределять на каждый месяц и сводить на каждый год с постоянной равномерностью". Классификация средств включала деление на видимое имущество – земля, рабы, утварь, скот, дома – и невидимое – деньги наличные и отданные по займам, дебиторская задолженность. Рабы рассматривались в качестве "говорящих орудий" наравне со всем оборудованием, материалами и орудиями труда, как часть имущества, в опись которого она заносились" [46, с. 130, 131], что и подтверждают данные, приведенные в табл. 19.2.

Последнее говорит о том, что для древних греков первостепенное значение имел способ возмещения затрат, который согласно рис. 19.2 является одинаковым и для средств производства и для рабочей силы раба, а не их различие по содержанию. Особенно в той части, в какой орудия труда не изменяют свою форму, если не считать износа, а предметы труда трансформируются в готовую продукцию не сами по себе, а под воздействием человека, который, в свою очередь, в условиях рабовладельческого строя должен воспроизводить стоимость основных затрат, как объекта купли-продажи на рынке подневольного труда. На этот факт обратил внимание еще К. Маркс, отметив, что "при системе рабства денежный капитал, затрачиваемый на покупку рабочей силы, играет роль денежной формы основного капитала, который возмещается лишь постепенно, в течение активного периода жизни раба. Поэтому у афинян прибыль рассматривалась просто как процент (вместе с амортизацией) на авансированный денежный капитал, – точно так же как при капиталистическом производстве часть прибавочной стоимости плюс износ основного капитала промышленный капиталист считает процентом и возмещением его основного капитала" [49, с. 544].

Вторая часть стоимости подневольного труда призвана возмещать стоимость оборотных затрат, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы раба посредством потребления определенного количества жизненных средств (предметов потребления), принадлежащих собственнику раба, а не самому рабу. Точно такую же позицию занимали и древнеримские экономисты, еще более усовершенствовавшие систему бухгалтерского учета, но так и не заметившие существенной разницы между двумя видами затрат на средства производства и рабочую силу. В частности, Варрон, наиболее последовательно осуществивший классификацию затрат на производственные и управленческие (чего до сих пор не делают даже современные экономисты), постоянные и переменные, считал, что орудия труда подразделяются на "обладающие речью (рабы), издающие нечленораздельные звуки (скот), немой (транспорт)".

В целом же, как отмечает Т.Н. Малькова, в древнеримской бухгалтерии "важнейшей функцией учета становилось умение предвидеть результат хозяйствования (Колумелла): "Как хороший счетовод, он, проведя подсчет, видит, что эта отрасль сельского хозяйств особенно выгодна". Средний доход с вложенного капитала (то есть затрат, если быть более точным, так как понятие капитала тому времени не присуще. – Авт.) составлял 12%. Но при определении доходности в затраты не включались расход на удобрения, амортизация оборудования (о ней вообще понятия не имели, но износ имущества оценивали) и некоторые другие расходы, так как это, по мнению римских юристов, понижало доходность. Можно понять, что учет прибыли на счете не существовал, а доход определяли внесистемно, сопоставлением учетных данных – выручки от продажи и затрат по разным счетам, причем не всем. "В хозяйстве не дорожили ничем, кроме вложенного в него капитала" [46, с. 202, 203], то есть денег, потраченных на ведение хозяйственной деятельности, которая в значительной мере относилась к натуральному хозяйству и потому тщательно учитывала расходование внешних ресурсов и еще не задумывалась над необходимостью учета внутренних затрат, считая вполне достаточным их детальное нормирование по самым различным статьям и сферам использования. Таким образом, если из общей суммы прибыли вычесть налоги, которые уплачивались государству по имущественному цензу, то оставшаяся часть прибыли станет доходом собственника, который использовался как на нужды домашнего хозяйства, так и для расширения масштаба производства в следующем производственном цикле, что и отражено соответствующими элементами стоимости продукции рабовладельческого общества на рис. 19.2.