Иванов Е.Т., Иванов С.Е.

Картография Украины раннехристианской эпохи

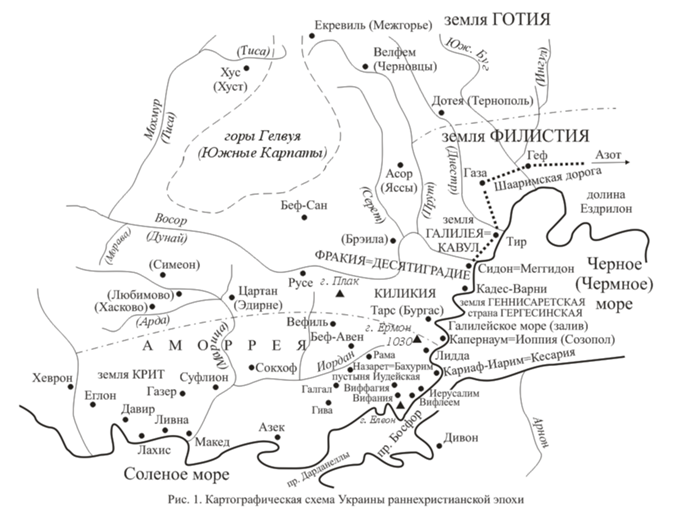

В статье анализируются известные факты и многочисленные свидетельства по древней истории Украины, устанавливается их соответствие аналогичным сведениям из Библии, составляется и описывается картографическая схема древнеукраинской истории раннехристианской эпохи

1. Мифология в древнеукраинской истории

Многие народы мира в обязательном порядке имеют начальный период своей истории, который в зависимости от исходных сведений включает обычно три эпохи. Первая называется мифологической, поскольку описывает мифические подвиги народных героев, совершенные по воле и даже при непосредственном участии богов. Далее следует легендарная эпоха, включающая легенды и сказания, имеющие хоть какую-то историческую почву. И наконец, романтическая эпоха основана на житейских бывальщинах героического содержания. С этой точки зрения вся древняя история Украины сплошь является мифологической, за исключением романтической эпохи Запорожского казачества, красочно описанной в народном эпосе, опирающемся на множество реальных фактов и событий. Причем даже после обнаружения археологами материальных следов существования древних народов на территории нашей страны, как это описано в [1], мифологическая составляющая до сих пор сохраняется в своем первозданном виде ввиду полного отсутствия какой-либо классификации историками тех событий, которые реально имели место в Украине.

Любознательные искатели археологических древностей безоговорочно установили наличие под Киевом трипольской культуры, существовавшей в 6-5 тысячелетии до н.э., а затем бесследно якобы исчезнувшей в связи с приходом в 1500-700 гг. до н.э. придуманных Геродотом киммерийцев, название которых согласно [2] переводится с греч. – химера, то есть "народ призрак". При этом Геродоту, ловко придумавшему каким образом "народ фикс" (скифы) гоняется за "народом призраком" (киммерийцами), оказывается больше доверия, чем материальным следам существования собственных древних поколений.

Историкам этого показалось мало и они наслали на Украину сарматов, то есть – народ умершего царя, не имевший собственной культуры, но каким-то образом покоривший скифов, чтобы бесследно исчезнуть в их высокоразвитой среде, поскольку им на смену спешили аланы (одинокий народ), создавшие союз народов от Аральского (в переводе с англ. – местного) моря до Дона только для того, чтобы добраться до Венгрии и Дуная, а затем потеряться в недрах истории и стать великими предками осетин на Кавказе. За ними следом пришли гунны, завладевшие Украиной в 375 г., а в 453 г. пропавшие без следа после смерти Атиллы. Странная складывается ситуация. Чужие народы так называемого тюркского происхождения покидают современную Среднюю Азию, цыганским табором наваливаются на Украину, бесследно исчезают, а наши древние предки живут себе поживают и не обращают на них никакого внимания, ассимилируя эти тюркские полчища внутри себя до полной украинизации как ни одна другая страна мира.

Не менее странным является и то, что отечественные историки, повторяя в разных вариантах западную версию истории нашей страны, почему-то совершенно не обращают внимания на те реальные следы, которые наши предки проложили в других странах, особенно в Западной Европе, где древнеукраинская цивилизация, как это неоднократно отмечает В. Бебик в своих многочисленных статьях, оставила не только материальные, но и духовные отпечатки своего влияния на всю мировую историю. Отсюда явно следует, что западные псевдоисторики, с одной стороны, придали сугубо мифологическое содержание официальной версии нашей истории, а с другой – постарались скрыть всякие следы украинизации собственных стран, начиная с эпохи появления трипольской культуры на Украине.

Этот факт находит свое полное подтверждение в наиболее позднем сочинении мифологического содержания, которое под псевдонимом Нестора-летописца появилось после 1711 г., называлось "Повести временных лет" и оказалось настолько талантливым и даже гениальным, что уже более 300 лет является единственным и непререкаемым официально утвержденным источником истории Древней Украины как в школьных учебниках, так и в научных публикациях.

Согласно этой версии в VI в. на Украину нахлынули авары, то есть – не варяги (при переводе с англ.), или обры, как их назвал Нестор, ибо были они тюркского происхождения. Сначала авары разрушили аланское государство, затем разгромили дулебов и сделали "данниками" все славянские племена, чтобы в начале VII в. создать в Европе аварское государство от Адриатического моря до Франкского королевства и Византийской империи. В 796 г. аваров разгромил Карл Великий, да так, что историки до сих пор не могут толком сказать, куда они подевались. Таким образом, и этот миф не выдерживает серьезной критики, поскольку именно в это время, а точнее – в 646 г. Моисей вместе с 600-тысячным войском направился из древнерусского Египта к Иордану, а филистимляне, проживавшие на юге Украины, обладали такой мощью, что Моисей для пущей безопасности направил свою армию обходным путем вдоль восточного берега Черного моря, чтобы не проходить прямым путем через земли Филистии по Шааримской дороге.

Последним штрихом к тюрско-азиатской части древней истории Украины стали нашествия хазар в начале VII в. и печенегов в Х в. Первые создали Хазарский каганат от Волги до Днепра, который Святослав разгромил в 965 г., а вторые в 915 г. дошли до Дуная и вернулись, чтобы после разгрома хазар заселить черноморские степи. Эти факты не имеет логического подтверждения хотя бы потому, что Средняя Азия в те времена была не столь могущественной и плодовитой, чтобы направить шесть племен по вышеизложенному перечню (а фактически – больше) для завоевания славян, Украины и Европы.

Во-вторых, нельзя не принимать во внимание и то обстоятельство, что славяне тоже готовились к предстоящим вторжениям. Об этом говорят Змиевы валы, расположенные между тремя реками Днепр, Ирпень и Стугна и способные принять в случае угрозы под свою защиту огромную массу местных жителей с семьями, стадами домашних животных, а также воинов, которые могли скрытно перемещаться по деревянным ходам внутри валов и внезапно нападать на противника в самых неожиданных местах. Нигде в мире нет ничего подобного ни по сложности инженерных сооружений, ни по объемам выполненных работ и тем не менее отечественные историки замалчивают сам факт существования Змиевых валов.

И наконец, нельзя сбрасывать со счетов и фактор государственности, который по определению всегда меньше у кочевых и выше у оседлых народов. В большинстве случаев. И поскольку этот фактор был решающим в части ресурсного обеспечения военных формирований, постольку поражение кочевых племен на территории Древней Украины было неизбежным.

Отсюда следует, что тюрки – это еще одна мифологема в истории Древней Украины, с одной стороны, представляющая собою мифологический образ народа, никогда не существовавшего в мировой истории, а с другой стороны, свидетельствующая о том, что, начиная с Нестора, историки либо забыли, либо сознательно замалчивали тот факт, что по древнерусской географии, как показано на соответствующей картографической схеме в [1], граница между Европой и Азией проходила по реке Евфрат (Дон), что и перенял Страбон в своей "Географии". Поэтому под тюрками следует однозначно понимать совокупность народов, проживавших в районе Дона и Волги. Отсюда же следует и то, что так называемые тюркские народы (киммерийцы, сарматы, аланы, авары, хазары, печенеги) после несложной классификации могут дать по своей сути полное представление о процессе формирования государственности в пространстве и времени на территории Древней Украины как по отдельным эпохам, так и реальным историческим событиям, имевшим место в нашей историографии.

Нестор-летописец по забывчивости или преднамеренно обошел этот фактор молчанием и представил историю славян не далее родоплеменных отношений. Где-то в VI в. князь Кий с братьями основал Киев. Их потомки Аскольд и Дир, вдвоем возглавившие Киев по примеру начального этапа формирования государственности у племен ирокезов (два вождя), в Древней Греции (два царя) и в Древнем Риме (два консула) и проявившие наибольшую активность в организации походов на соседние племена и Константинополь, не сумели объединить славян в единое государство. Эту миссию, по словам Нестора, выполнили варяги (норманны) Рюрик, Трувор и Синеус, явившиеся на Русь по просьбе самих славян, чтобы они "володели нами и судили по праву". В 862 г. Рюрик совершает убийство словенского князя Вадима храброго, а его воевода Олег в 882 г. аналогичным образом совершает государственный переворот в Киеве после убийства князей Аскольда и Дира. С этого момента, как отмечается в [3, с. 171-174], и началась "норманнская" эпоха государственной власти на Руси в целом и на Украине в частности, хотя если строго следовать переводу с англ., относящему согласно [2] варягов к "царской гвардии" внутри княжеской дружины, то ничего подобного в это время не было.

Далее Нестор описывает полную генеалогию киевских князей, повторяющую почему-то даже в мелких подробностях династическую смену поколений русских князей после 1300 г., как на это обратили внимание Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко в своем пятитомнике "Русь и Рим", но не учитывает самого главного обстоятельства, а именно того, что государственное строительство является сложным и длительным процессом. Древний Израиль (Византия), например, просуществовал 434 года, начиная с захвата Великой Грецией Иерусалима (Трои=Константинополя) в 1019 г. и заканчивая 1453 г., когда Османская империя окончательно разгромила Константинополь. Однако Древний Израиль так и не стал настоящим государством со всеми полагающимися для него институтами и атрибутами власти. На этом основании можно констатировать, что в "Повести временных лет" не содержится ни единого факта реальной истории Древней Руси, либо они переработаны и отредактированы до неузнаваемости так, что не выходят за рамки литературных образов, сказаний и легенд. В этой связи единственным и достойным доверия источником исторических сведений оказывается только Библия, где пророки посредством глаголического письма, то есть протоиндоевропейского (ПИЕ) языка, тщательно зашифровали их сокровенный смысл и действительное содержание.

2. Сакральное таинство глаголического письма

Библия – это уникальный документ как древнеукраинского, так и древнерусского летописания, не имеющий даже приблизительного аналога в мировой истории и литературе. Она переведена на все языки мира, читается и перечитывается народами всей планеты, но так и не раскрыла всю глубину своего содержания, а также те секреты, которые тщательно зашифрованы авторами Святого письма.

Одним из таких секретов является славяно-глаголическое (далее глаголическое) письмо, повсеместно уничтоженное, чтобы убрать сильного конкурента славяно-кирилловскому письму. Однако в Библии, а также в научной терминологии на латинском языке остались вполне достаточные следы глаголического письма, чтобы можно было судить хотя бы в общих чертах о некоторых особенностях этого прадавнего протоиндоевропейского (ПИЕ) языка.

Когда-то глаголический ПИЕ язык служил универсальным средством общения не только между славянскими, но и многими другими народами древней эпохи. Место его зарождения покрыто мраком неизвестности. Однако с полной уверенностью можно утверждать, что жители Тира (ныне Белгород-Днестровский) приложили руку не только к его совершенствованию, но и широкому распространению. Соломон утверждал, что Тир является городом мастеров, изготовлявших изделия невиданной красоты [III Цр, 7:14], корабельщиков [III Цр, 9:27], знавших тайный путь в Офир (Африку), и соответственно картографов. По словам Гомера, Сидон тоже был городом мастеров [Ил. XXIII, с. 743] и к тому же купцов, плавающих по морю, как сказал Исаия, на кораблях Фарсиса (Поти) [Ис, 23:2] и потому осведомленных, как и корабельщики Тира и Фарсиса, в картографии того времени. Таким образом, Библия прямо указывает на города, где достижения картографов находили, как минимум, практическое применение.

Об универсальности глаголического языка прямо говорится в Деяниях, где сообщается, что святые апостолы обращались к народам на одинаково понятном для всех наречии [Дн, 2:8]. Как следует из [2], это обстоятельство оказалось возможным только благодаря тому, что в ПИЕ язык входили слова и термины из многих языков того времени (русский, украинский, греческий, немецкий, английский и т.д.). Одинаковыми соответственно были и правила словообразования новых понятий и терминов, о чем говорит и Библия: "На всей земле был один язык и одно наречие". Но затем произошло "смешение языков" так, что "один не понимал речи другого" [Бт, 11:1, 7]. Соответственно, люди перестали понимать картографические тонкости и особенности глаголического языка, который был использован в Библии.

Так, Нестор, написавший свое творение в конце XVII – начале XVIII в. уже не помнил и не знал, что в старину под "половцами" подразумевались "поляки", как это показано в [4], а не жители, проживавшие по берегам Северского Донца, куда Новгород-Северский князь Игорь якобы направился для их усмирения. В действительности же, как следует из картографической схемы, приведенной в [1], в этом районе проживали Фудяне (земледельцы), Лудяне (торговцы) и население земли Хеллеонской. Точно такую же ошибку он совершил с хазарами (народ, имеющий общего царя) и печенегами, чтобы в назначенное по литературному замыслу время печенеги погубили киевского князя Святослава. На самом деле слово "печенег" – это рядовое прозвище народов, которые любили на "печи нежиться". Показательно, что по данным археологических раскопок печи внутри жилых построек устраивали представители как трипольской культуры, так и жители столицы филистийской земли Геф, которую археологи обнаружили в Николаеве и назвали Диким садом. Отсюда следует, что негативный образ "дикого" кочевника "печенега" тюркского происхождения Нестор придумал весьма и весьма неудачно.

В середине XVII в., как следует из расшифровки, приведенной [4], появилось "Последнее видение святаго пророка Даниила", где использовалась наиболее простая форма глаголического письма, позволившая с помощью цифровой азбуки и точных литературных образов скрыть подлинные имена действующих лиц эпохи Смутного времени на Руси, начиная с 1605 и по 1613 год, когда к власти пришли первые представители (отец и сын) царской династии Романовых. Явным диссонансом на этом фоне выглядит упоминание автором в тексте Видения картографических объектов, которые описаны в "Географии" Страбона (Кападокия, Рим (как столица Италии и одновременно – обобщенный образ Западной Европы), Измирна и т.д.), и которые пророками в Библии ни разу не использовались. Этот факт говорит о том, что изменения в древнерусской картографии достигли такого состояния, при котором воспринимались как нечто естественное, а библейская топонимика окончательно отошла в прошлое и была забыта.

Пророчества Иеремии заканчиваются 1605 г., когда "пал Вавилон и разбился" после взятия Москвы польскими и наемными войсками якобы Лжедимитрия II, а на самом деле – реального внука Ивана Грозного. Здесь весьма характерным признаком потери некоторых приемов глаголического письма является то, что соблюдая в целом династический принцип исторической хронологии, Иеремия для всех русских царей использует одно и то же прозвище – Навуходоносор, которое имеет прямое отношение по Библии только к Великому князю тверскому Борису Александровичу, который захватил царский престол и правил с 1446 по 1461 г.

С другой стороны, этот факт говорит о том, что со временем пророки позднего времени уже подзабыли основные требования и принципы использования глаголического письма, который превратился в специфический язык, предназначенный для использования только в узком кругу пророков, организовавших своего рода "заговор", как отмечалось в [1], против представителей официальной версии древнерусской истории, до полной неузнаваемости исказившей действительный ход исторических событий. Согласно этим требованиям историческая, географическая и поименная терминология должна быть лаконичной, точной, логически выверенной и обоснованной, чтобы при помощи всего лишь нескольких букв, корневых и слоговых обозначений можно было сформировать в целом общее название места события и времени его свершения не только в прозаическом, но даже и высокохудожественном литературном стиле, что и легло в основу сакрального таинства глаголического письма.

Например, Второзаконие утверждает, что Моисей был "погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает места его погребения даже до сегодня" [34:6]. И это вполне естественно, ибо название "Беф-Фегор" в переводе с англ., как показано в [2], всего лишь поэтический образ "под сенью смоковниц", а не прямое указание на конкретную местность.

Не менее красивым является место захоронения вождя готов Иисуса Навина "в пределе его удела в Фамнаф-Сараи на горе Ефремой, на север от горы Гааша" [24:30]. Название удела с англ. переводится очень точно – скромная достопримечательность (столица) южного района (земли Моавитской), прямо указывая на одну из характерных черт киевского князя Святослава, отличавшегося по легенде неприхотливостью быта. Известна и гора Гааша (Ермон) на горе (возвышенности) Ефремовой, расположенной недалеко от Иерусалима. Однако, следуя на "север" от этого места можно дойти и до стольного града Киева, где княжил Святослав, убийство которого печенегами оказывается всего лишь еще одной и тоже неудачной выдумкой Нестора, позаимствованной из биографии Олоферна (Ивана Молодого), как это отмечалось в [4].

В этой связи нельзя обойти вниманием самый изящный пример использования глаголического языка в названии "сарацины", по мнению современных историков означающее восточное (?) кочевое племя Аравии, которое со временем стало нарицательным именем арабов, а затем турок и мусульман Северной Африки. В действительности же расшифровка этого названия (в переводе с англ.) означает с = (S) южный + ара = area район + цин = chine горная гряда, то есть край, расположенный на юге горной гряды, каковым, согласно картографической схеме в [1], являлась Арамея (от англ. – цветущий край). Таким образом, в слове сарацины были использованы все богатые возможности глаголического языка, соединявшего в единое целое отдельные буквы, корни слов и слоговые обозначения (в данном случае местности). По сравнению с этим примером даже краткий стиль телеграфных сообщений недавнего прошлого кажется излишней роскошью.

3. История нулевого меридиана в древней географии

Для наших далеких предков проблема измерения времени несла двойную нагрузку. С одной стороны, оно служило единицей измерения расстояний между географическими пунктами в пространстве. Этот метод хорошо просматривается в Библии, где расстояния между населенными пунктами регистрируются в сутках пути. У Геродота используется смешанная система измерения расстояний, как в сутках пешего хода, так и в единицах измерения длины. При этом переход от одной системы единиц измерения к другой Геродот зафиксировал очень точно – за одни сутки передвижения со средней скоростью путник проходит 200 стадий (37,0 км). У Т. Мора (1478-1535) в "Утопии" сутки пешего хода составляют 24 мили (38,6 км). В нашу эпоху физическое измерение длины полностью вытеснило их временной аналог в сутках пути и потому эта часть проблемы измерения времени в пространстве сохраняет только исторический интерес.

Что касается второй стороны проблемы, то она осталась актуальной и сейчас, так как относится к существенной разнице местного времени по разным часовым поясам. Астрономы установили, что каждые 15º долготы дают разницу во времени 1 час. Поэтому географы земную поверхность условно поделили на 24 часовых пояса, в которых местное время принимается равным времени центрального меридиана, проходящего через середину пояса. Следовательно, если какой-то из этих меридианов принять за нулевую точку отсчета, то по сравнению с нулевым меридианом на меридиане 180º время с одной его стороны (западной) будет на 12 часов больше, а с другой (восточной) – на 12 часов меньше.

Сейчас в качестве нулевого эталона принят гринвичский меридиан. До этого во многих странах были национальные нулевые меридианы (парижский, пулковский и т.д.). Наиболее древним считается нулевой меридиан Ферро, проходящий от Гринвича на 15º (точнее – ок. 15,5º) западной долготы вдоль Атлантического океана через Канарские острова и кусочек западного побережья Африки. Авторство этой идеи приписывается известному астрологу Клавдию Птолемею (ок. 83 – ок. 116), якобы проживавшему в Александрии, расположенной на меридиане с координатой 30º (точнее – ок. 29,5º) восточной долготы от Гринвича, или 45º восточной долготы от Ферро.

Показательно, что все национальные меридианы в обязательном порядке проходили через определенную точку астрономической обсерватории. В этой связи остается загадкой, каким образом Птолемей связывался с Канарскими островами, чтобы точно определить свое местонахождение на земной поверхности в Александрии, где об этих островах никто ничего не знал и не ведал. Поэтому меридиан, проходящий через Александрию, будем называть александрийским нулевым меридианом.

Практическое разрешение этой загадки имеет прямую связь со звездным атласом "Альмагест", создание которого также приписывается Птолемею. Графически этот атлас, как отмечают Г.В. Носовский и А. Т.Фоменко в пятитомнике "Русь и Рим", изобразил великий немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471-1528) и выпустил в свет в 1515 году. Первое латинское издание гравюр "Альмагеста" относится к 1537 году (Кельн). После этого последовал шквал критики по поводу "фактов" и содержания "Альмагеста", который подытожил Р. Ньютон, отметив, что Птолемей "присвоил работы предшественников, постаравшись, чтобы их имена были преданы забвению".

Одним из таких предшественников может быть Геродот, который утверждал, что знает три части света: Европа, Азия, Ливия. При этом граница между Азией и Ливией проходит вдоль Нила (а точнее, по современной карте – вдоль александрийского нулевого меридиана). Каким образом Геродот, измеривший, по его признанию, шагами Египет со значительными ошибками в расстояниях, установил этот факт в V в. до н.э. (по современной датировке), то есть за 600 лет до Птолемея, точно так же остается загадкой. Как и то, что глядя на Землю из какой-то точки космической высоты, он не смог установить границу между Европой и Азией.

Это обстоятельство уточнил Страбон (ок. 64/63 до н.э. – 23/24 н.э.), отметив в своей "Географии", что "река Танаис (Дон), текущая прямо с севера в озеро Меотида (Азовское море), отделяет Азию от Европы" [5, с. 283]. При этом "Танаис течет из северных областей, однако не в диаметрально противоположном направлении к течению Нила, как думает большинство (в том числе Геродот), но восточнее его" [5, с. 468]. Откуда это стало известно географу, который перепутал взаимное расположение Днепра и Южного Буга, поменяв их местами, заменил Волгу "Каспийскими воротами", посредством которых напрямую соединил Каспийское море и Северный (Ледовитый) океан, точно так же остается загадкой, ибо параллельное расположение Нила и Дона (без учета выступа в сторону Волги) можно установить только, окинув их взаимное расположение взглядом из космоса или воспользовавшись готовой картой восточного Полушария Земли.

Страбон не указывает на действительный источник своих космологических познаний и, мало того, уже не знает, что в переводе с англ. географический термин "Азия" означает непобедимая земля, тогда как "Европа" – это незанятая (ничейная) земля, как об этом говорится в [2], что и послужило основной причиной описанной ранее второй волны переселения славянских народов уже в Европу под руководством вождя готов Иисуса Навина. Поэтому обратимся к еще одному примеру не менее изящной расшифровки глаголического письма, скрытого в названии реки Дон, которая по-древнерусски именовалась Евфрат, что (в переводе с англ.) означает: Е = (Е) = east восток + (В) = (W) west запад + (Ф) = far далекий + rut граница, то есть в целом получаем – далекая граница между востоком (Азия) и западом (Европа). Отсюда следует, что с географической точки зрения река Евфрат (Дон) служила первым в мире нулевым меридианом между востоком и западом, проходящим на юге через Сокхоф (Азов) в 40º (а точнее – 39,5º) восточной долготы от Гринвича, или 10º восточной долготы от александрийского нулевого меридиана. Мало того, река Евфрат одновременно являлась границей между Азией и Европой, в связи с чем проходящий вдоль нее меридиан имеет все основания для того, чтобы называться славянским (евразийским) нулевым меридианом.

Отсюда становится более чем очевидным источник вдохновения для западноевропейских географов, историков и астрологов средневековья, скрывавшихся под псевдонимами Страбона, Геродота, Птолемея. Не менее понятным становится и то, почему Страбон, убрав изгиб реки в сторону Волги, направил Танаис (Дон) строго на север. А также то, что расшифровка древнерусского названия этой реки была для него уже неизвестна, в связи с чем он совершил явную бессмыслицу, переместив название реки "Евфрат" в Месопотамию, где границы между востоком и западом или между Азией и Европой не может быть по определению.

На это после введения нулевого меридиана Ферро в средневековой Европе уже никто не обращал никакого внимания, как и на то, что древнерусские и древнеукраинские картографы были не только великими географами, но и знатными астрономами, ибо Сокхоф (Азов) находится как раз посредине часового пояса, расположенного между устьями Волги и Днепра, в связи с чем Украина весьма удобно разместилась сразу в двух часовых поясах, а вдоль его оси (нулевого меридиана) на север от Сокхофа, вполне возможно, тоже далеко не случайно было размещено множество древнерусских городов столичного значения: Ниневия (Тверь = Ярославль), Ростов, Владимир, Рязань, Воронеж. Если теперь к этому добавить, что все географические термины в Библии имеют древнерусское происхождение, поскольку сформированы на основе древнеславянского глаголического письма, то становится очевидным, что прародина древней картографии и географии была не в Европе, а на территории Древней Руси и Украины.

4. Раннехристианская картография

Опускаясь и далее вниз по шкале времени, можно констатировать, что составители Нового Завета утратили многие качества глаголического письма. Например, Матфей сообщает, что семья Христа бежала из Вифлеема в Египет, за тысячу километров по современной картографии, а затем практически мгновенно вернулась в Иудею, как только получила известие о смерти Ирода [2:13, 22]. Мало того, Лука засвидетельствовал, что "каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи" [2:41]. Значит, Египет был где-то рядом, что и было доказано и показано картографически в [1]и [4] с указанием места его расположения выше Дуная в северной части западного побережья Черного моря, откуда в Иерусалим (и обратно в Египет) можно было добраться (по Геродоту) за неделю пешего хода. В этой связи вполне естественным выглядит предположение В. Бебика [6] о египетских (древнеукраинских) корнях в биографии Иисуса Христа. А это уже прямой переход к раннехристианской эпохе в истории Древней Украины.

Сейчас трудно сказать каким образом пророки, или, как их "прежде называли, прозорливцы" [I Цр, 9:9], хранили и передавали по наследству свои великие знания, ибо все их наследие подверглось массовому уничтожению. Остались только некоторые следы, которых не коснулась рука более поздних редакторов Библии, поскольку они уже не понимали того, что было зашифровано самым тщательным образом, и потому было канонизировано в своем первозданном виде. Однако и этого вполне достаточно для того, чтобы констатировать, что для своего времени пророки были архиученейшими представителями "просвещенного гуманизма", досконально разбиравшимися в философии, истории, географии, морали, политике и всех прочих достижениях науки того времени. Без всего этого было просто невозможно овладеть секретами и приемами глаголического языка, который непрерывно развивался и совершенствовался так, что их наследие становилось все более загадочным и таинственным для грядущих поколений людей.

В этом отношении западные специалисты поступали гораздо проще. Все достижения современной картографии они навечно "опускали" в глубь веков, обеспечивая таким образом седую древность своих поселений и в то же самое время сохраняя неизменность картографической базы для своих рассуждений о якобы "явных" преимуществах своей цивилизации по сравнению с другими народами. Древнерусских и древнеукраинских картографов эта тема никогда не волновала и потому многие населенные пункты и географические объекты неоднократно меняли свои названия, как это видно из [2] и на примере картографической схемы Украины раннехристианской эпохи, приведенной на рис.1.

Картографическая схема на рис. 1 является частью более полной схемы, рассмотренной в [1], и включает названия городов, перечисленных в Ветхом и Новом Заветах. При этом разные по форме, но совпадающие по смыслу названия городов объединены знаком равенства, чтобы можно было проследить преемственность разных эпох, имевших место в истории как этого региона, расположенного на западном побережье Черного моря, так и Древней Украины в целом.

Территория древнеукраинских земель разделена общей границей (обозначена штрихпунктирной линией) на две части. На севере расположена земля Готия, на юге – земля Филистия, которая охватывает северную часть побережья Черного моря вплоть до Дуная. Ниже располагается земля Моавитская, внутри которой выделена штрихпунктирной линией Аморрея, включающая пять царств: Иерусалимское, Хевронское, Иармуфское, Лахисское, Еглонское [ИсН, 8:5].

Отсюда следует, что Великая Греция завоевала Иерусалим в 1019 г., как об этом сказал Даниил, указав точный срок войны – "семь седьмин", начиная с 970 г. [Дан, 9:25], постепенно продвигаясь в течение 49 лет от Хеврона к столице Иудеи, то есть более простым (наземным) способом, чем это придумал Гомер, направив к Трое = Иерусалиму огромный военный флот, состоящий из 1186 кораблей и 140 тысяч воинов и гребцов. С литературной точки зрения этот прием был вполне оправдан, так как позволил достаточно подробно описать географию восточной части Средиземноморья (Ахейские царства (о Греции Гомер еще ничего не знает) – Крит – Фракия – Троада – Геллеспонт (Черное море) – Малая Азия – Кавказ (край эфиопов) – Гиперия (Египет) – Океан (Каспийское море) – Передняя Азия), хотя в историческом плане он не соответствовал действительности. Впрочем, это нисколько не влияет на то, что к моменту воскрешения Христа, которое состоялось по расчетам Г. В. Носовского и А.Т. Фоменко в пятитомнике "Русь и Рим" 25 марта 1095 г., Иерусалим находился под властью Великой Греции.

Таким образом, в целом картографическая схема на рис. 1 позволяет проследить все перемещения Христа, описанные в Евангелии от Матфея (остальные три Евангелия рассматриваются как дополнение к этому первоисточнику). Кроме этого, названия городов или местностей, расположенных по маршруту следования Христа, сопровождаются ниже переводом (в скобках) на современный русский язык без подробных пояснений, приведенных в [2].

Как известно, после рождения в Вифлееме (двойное отступление) семья Христа совершает первое отступление, направившись в Египет, расположенный в северной части западного побережья Черного моря (на рис. 1 не обозначен ввиду неопределенности границ его размещения). Движение совершалось по Шааримской дороге, проходящей от Иерусалима до Тира по земле Галилейской (удобно расположенной) и далее по земле Филистия. Эта дорога на рис. 1 показана только частично в своей северной части, которая на юге начиналась в Иерусалиме, что и обусловливало особое удобство расположения земли Галилейской.

Место пребывания Христа в Египте неизвестно. Однако можно не сомневаться, что как представитель царского рода он получил там должное воспитание и прекрасную возможность овладеть, как и Моисей, всем богатством "мудрости Египетской" [Дн, 7:22], то есть научных знаний того времени, носителями которых, как сказал Исаия, были у Филистимлян "чародеи" [2:6]. И в этом ясно просматривается прямое, как минимум, интеллектуальное родство Христа с Древней Украиной. Не зря же копты (жители Аккарона = Екрона = Крыма) изображали Христа, как обнаружил В. Бебик, на иконах явно египетского содержания [7].

Получив известие о смерти Ирода, царя Иудейского, семья Христа возвращается в Галилею и поселяется в Назарете (спасительная влага) возле реки Иордан, что подтверждается вторым названием этого города – Бах… Продолжение »