Иванов Е.Т., Иванов С.Е.

Картография земель Древней Руси

По сложившейся традиции картография земель Древней Руси занимает весьма скромное место в отечественной истории. Вопреки известному мнению отечественных и зарубежных писателей прошлых эпох по поводу того, что Древняя Русь была "страной городов", в современных школьных учебниках и пособиях специалистов с трудом можно насчитать около десятка известных населенных пунктов, тогда как в Библии, являющейся, как отмечено в предыдущих статьях, своеобразным сводным каталогом истории Древней Руси, их насчитывается многие сотни. Этот весьма интересный парадокс объясняется, с одной стороны, весьма скудным описанием событий в истории Древней Руси, а с другой – тем, что современные специалисты игнорируют и не принимают в расчет то богатое картографическое наследие древнерусского летописания, которое упоминается в Библии, о чем и пойдет речь ниже.

1. Крушение Византийской империи

История Византийской империи богата многочисленными событиями, которые до сих пор остаются неизвестными. Прежде всего потому, что она оказалась в тени истории Римской империи, которая якобы завоевала полмира, а затем позволила своей восточной части со столицей Византией отделиться от Рима и стать самостоятельной государственной единицей. Однако в действительности все произошло совершенно иным образом и без всякого участия Рима как такового, ибо, как показано в предыдущих статьях, Римская империя, придуманная западными мифологами, фактически не значилась в мировой истории в принципе и по существу. Конкретным подтверждением этого вывода являются четыре библейские книги "Царств" (далее – Царств), описывающих историю Византийской империи от момента возникновения в 1019 году после Троянской войны, как это было расшифровано в [1] на основании расчетов пророка Даниила, и до ее падения в 1453 году после захвата Константинополя (= Иерусалима).

В качестве предварительных пояснений принимаем во внимание, что в отличие от предыдущих библейских летописей в Царствах под Израилем однозначно подразумевается Византийская империя, а не Древняя Русь, объединявшая несколько государств, включая Египет, из которого Моисей, как было показано в [2], двинулся походом на Моав с целью основания Иудеи, ставшей в конечном итоге центральным государством Израиля (Византии). Столицей Иудеи является Иерусалим, состоящий из двух частей. Первую и наиболее древнюю часть основал Иисус Навин ("слуга Моисея") под названием Иерихон (святая обитель русов) [III, 16:34] "у потока Хорафа (Эссеи, по Гомеру), что против Иордана" (Эргене, притока Марицы) [IV, 16:34, 17:3]. Вторая часть – это крепость Сион, которую после завоевания царь "Давид назвал городом Давидовым" [II, 5:7, 9]. В последующие годы эти две части разрослись и объединились под общим названием Иерусалим (священная столица русов), который пророки очень часто называли "дщерь (дочь) Сиона". Государство Иудея на все времена так и осталась составной частью земли Моав, которая сначала примкнула к Израилю, а затем "отложилась" от него [IV,1:1].

Авторы Царств для обозначения периодов времени использовали династическую хронологию событий, которая четко совпадает с началом периода правления царя Давида в 1089 году. Разрыв в 70 лет от начала основания Израиля-Византии в 1019 году связан с появлением пророка Самуила, который "был судьею Израиля во все дни жизни своей" [I, 3:20, 7:17], а также с появлением по предложению Самуила первого царя Саула [I,10:24]. И поскольку дата утверждения царя не сообщается, постольку весь разрыв в 70 лет рассматривается как общее время правления Самуила и Саула. Общая сумма всех династий составляет, по Даниилу, 434 года. И чтобы не допустить ошибки в расчетах, авторы Царств, с одной стороны, проводят две династические линии: царей Израильских (Византийских) в Самарии и Иудейских в Иерусалиме, а с другой – устанавливают своего рода переходы от одной династической линии к другой в виде контрольных точек.

За исключением небольших погрешностей в отдельных местах этот прием позволил сохранить династическую продолжительность существования Византийской империи в 434 года, но с одной существенной ошибкой – династия Иудейских царей оказалась короче на 70 лет, так как в общий подсчет не вошли основатели Византийской империи (Самуил и Саул). И поскольку переделывать что-либо в Царствах было уже поздно, авторы поступили весьма просто. Они увеличили разрыв в контрольных точках между 1422 и 1453 годом на 70 лет, то есть с 31 до 101 года, добавив несколько лишних биографий царей Иудеи, которых пророки Исаия и Иеремия не включили в свои обзоры истории Древней Руси и Византии.

С учетом этих предварительных замечаний библейская история Византийской империи по отдельным ключевым фигурам выглядит следующим образом. После победы в Троянской войне Великая Греция сначала закрепилась в Трое=Иерусалиме при участии пророка-судьи Самуила, а затем продолжила свои завоевания с появлением Саула, избранного царем "сынов Израиля" [I, 12:13]. Первым делом Самуил освободил Галгал (священное место Иисуса Навина, возникшее в 1204 году и произвольно перенесенное в более раннюю эпоху византийскими летописцами, которые весьма свободно обращались как с географией, так и с хронологией исторических событий), чтобы "обновить там царство", то есть созданную Моисеем Иудею [I, 11:14]. Затем "разбил охранный отряд Филистимский, который был в Гиве" [I, 13:3]. Та же участь постигла второй отряд, который поспешил на выручку первому [I, 14:22]. Израильтянам (пока еще великогрекам) явно сопутствовала удача, поскольку они не имели оружия [I,13:19], которое изготавливали только Филистимляне, располагавшиеся на равнине, которая в "Книге Иисуса Навина" называлась Мицфа [11:8], а в "Книге Иудифи" – Ездрилон [3:9] (Причерноморская низменность), где уже в наше время было обнаружено наибольшее количество остатков железоделательного и кузнечного промыслов площадью около 12 кв.км в Каминском городище близ Никополя (Украина) [3, с. 36]. Далее последовали непрерывные войны "с Моавом и с Аммонитянами, и с Едомом и с царями Совы и с Филистимлянами, и везде Саул имел успех" [14:47].

Самым надоедливым противником для Израильтян были Филистимляне, занимавшие территорию от Днестра до Дона в пяти землях: Газа (между Днестром и Южным Бугом) с одноименным городом Газа (Березовка), Геф (между Южным Бугом и Днепром) с одноименным городом Геф (Николаев), Аскалон (современная Аскания-Нова) с одноименным городом Аскалон (Днепряны), Екрон=Аккарон (Крым), Азот, где располагались "храм (капище) Дагона" [5:2,5] (сейчас – это святилище "Каменная могила" на реке Молочная около Мелитополя) и город Сокхоф (Азов на Дону), откуда Моисей начал свое движение из Египта=Руси к Моаву для основания Иудеи. Как сообщают византийские летописцы, "Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сокхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сокхофом, что в Иудее, и Азеком в Ефес-Даммиме" [I, 17:1], то есть на территории Асейской долины, по Гомеру. Здесь состоялось знаменитое единоборство Давида, овечьего пастуха, которого Саул возвысил до гусляра, а затем – до оруженосца [I, 16:21], с верзилой Голиафом из Гефа. Для победы Давиду хватило одного прицельного выстрела камнем из пращи (инновационного изобретения "древнегреческих" историков средневековья, которое практически нигде не использовалось, ибо даже теоретически праща не может быть использована как прицельное оружие). Голиаф "упал лицом в землю. И поднялись мужи Израильские и Иудейские, и воскликнули и гнали Филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали Филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона" (Крыма) [I, 17:52], что вполне наглядно можно проследить по картографической схеме, приведенной в [2]. Отсюда у Израильтян пошла поговорка: "Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!" [I, 18:7].

Питаемый черной завистью к конкуренту – возможному претенденту на царский трон, Саул гонялся за Давидом по всей Иудее, но так и не сумел схватить талантливого полководца, который дважды мог расправиться с Саулом, но не сделал этого. Убедившись в необходимости прекращения этой погони, Давид "бежит в землю Филистимскую. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его" [I, 27:4]. Через какое-то время Амаликитяне напали на землю Филистимскую и землю Иудейскую [I, 30:16]. Давид отбивает это нападение и захватывает большую добычу, которую по-справедливости распределяет по всем "коленам Израилевым". Одновременно, "Филистимляне воевали с Израильтянами. И догнали Филистимляне Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской" [I, 31:8]. После этих печальных событий Давид уходит в Хеврон, где царствовал семь лет и шесть месяцев, а затем "царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудою" [II, 5:5], начиная с 1089 и по 1122 год. За это время Давид 7 раз побеждал Филистимлян, дважды – Сирийцев и Аммовитян, одержал верх над Ивусеями, Моавитянами и царем Сувским, а на склоне лет провел перепись населения [II, 24:10] и построил "жертвенник Господу" [II, 24:25], поставив таким образом черту под великогреческим прошлым своего народа.

Следующим по очереди "царем Израиля и Иуды" становится премудрый Соломон, сын Давида, и "царствует 40 лет [III, 11:42], то есть с 1122 по 1162 год. И жили Иуда и Израиль спокойно" [III, 4:25], ибо основной заботой Соломона стало строительство "храма и дома царского", на что ушло 20 лет [III, 9:10]. Этот момент заслуживает особого внимания, так как дается абсолютно четкое указание на то, что "в четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых (славянских племен) из земли Египетской, в четвертый год царствования Соломона над Израилем, начал он строить храм Господу" [III, 6:1]. Отсюда следует, что начало исхода Моисея из Египта = Руси приходится на 1122 + 4 – 480 = 646 год. Добавим 40 лет похода [Числа, 14:34] и получаем, что поход Моисея состоялся с 646 по 686 год, что начисто отметает всевозможные домыслы о времени свершения этого события в более ранние сроки и даже в доисторическое время (1305-1196 до н.э., как об этом говорится в известном "Мифологическом словаре", изданном в Москве в 1991 г., с. 372).

Еще один не менее интересный момент связан с тем, что при строительстве храма было израсходовано огромное количество золота, которое Соломону раз в три года привозил корабль из Фарсиса [III, 10:22] (Фасиса, по Геродоту, то есть из "древнегреческой" Колхиды), а также из Офира, куда Соломон направлял собственный корабль [III, 9:28] из порта Эцион-гавер (современный Измит, а также Халкедон, по Страбону [10, с. 508], и "глубокая гавань Хрис", по Гомеру [Ил., I, 434]). Современные комментаторы под Офиром подразумевают Индию, исходя из современного расположения Иерусалима, оказавшегося невдалеке от порта Эционгебер, который Соломон построил якобы в X в. до н.э. на берегу Красного моря [3, с. 4]. Отсюда до Индии вроде бы рукой подать. Но поскольку в действительности Иерусалим располагался на берегу Босфора, постольку про Индию и мечтать не приходится. Поэтому наиболее вероятным местом расположения Офира является Африка, на северном побережье которой золотые прииски были известны с давних времен, в том числе и на территории современного Египта. Учитывая явное созвучие этих названий, можно уже не сомневаться в том, что именно Офир дал название всему континенту Африка, как это и отображено на картографической схеме в [2]. Показательно, что после Соломона тайна этого маршрута передавалась по наследству царям Иудейским еще долгое время, поскольку Иосафат, царь Иудейский, отказался раскрыть секрет плавания в Офир Охозии, царю Израильскому [IV, 22:49], который правил в Израиле два года [IV, 22:51], с 1240 по 1241 год.

На старости лет "стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому (то есть Артемиде, алтарь которой, не глядя в святцы, искали в придуманном Страбоном Эфесе, а не в Сидоне, расположенном в устье Дуная и переименованном по воле Геродота в Синопу), и Милхому, мерзости Аммонитской. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской" [III, 11:5, 7]. Этого оказалось достаточно, чтобы Израиль-Византия оказался легкой добычей в руках внешних врагов. Добавим к этому, что после смерти Соломона в 1162 году "отложился Израиль от Иудеи" [III, 12:19], избрав в качестве столицы Фирцу [III, 15:33], а затем Самарию [III, 16:24]. В этой связи родословные царей Израиля и царей Иудеи стали разными династиями, которые постоянно боролись друг с другом за власть. В 1204 году, когда готы во главе с Иисусом Навином осадили Иерихон=Иерусалим, царем Израильским был Вааса (царствовал 24 года, начиная с 1187 года), а царем Иудеи – Аса (Царствовал 41 год, начиная с 1182 года); "и война была между Асою и Ваасою во все дни их" [III, 15:16]. Вполне возможно, именно по этой причине Иисус Навин с неимоверной легкостью овладел Иерихоном посредством всего лишь "иерихонских труб".

Царь Израиля Ииуй, вступивший на престол в 1253 году после того, как "поразил" царя Израильского Иорама, а также его отца Охозию, царя Иудейского [IV, 9:24, 27], пошел еще дальше и вырезал поголовно несколько царских семейств, как возможных конкурентов на престол. Причем, не взирая на то, что к этому времени от Израиля "отложился" Моав [IV, 3:5], а Едом и Ливна "выступили из-под руки Иудеи" [IV, 8:22]. Как результат последовало резкое ослабление военной мощи Византии, которая при Соломоне имела "сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы" [III, 4:26, 10:26], а к 1290 году, то есть во время Иоахаза, сына Ииуи, "оставалось войско только 50 всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших, оттого, что истребил их царь Сирийский ("османы=атаманы") и обратил их в прах на попрание" [IV,13:7]. Шекспиру такое и не снилось, поэтому совершенно не случайно последний царь Израиля Осия, в результате заговора "поразивший" своего предшественника Факея, не сумевшего противостоять царю Ассирийскому Феглаффелласару, который в 1386 году "взял Ион и Ианох, и Кедес, и Асор, и Галаад, всю землю Неффалимову, и переселил их в Ассирию" [IV, 15:29, 30], в 1414 году, тоже оказался в плену царя Ассирийского (Русского) Салманассара, который, "переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан (Казань = река Казанка, приток Волги у города Казань), и в городах Мидийских" [17:6], расположенных между Волгой и Доном в месте максимального их сближения. После этого династическая линия царей Израильских прекратила свое существование. Осталась одна Иудея, где положение тоже было не лучше.

В 1253 году Гофолия, мать вышеупомянутого Охозии, царя Иудейского, "встала и истребила все царское племя", кроме Иоаса, которого спасла сестра Охозии и возвела на престол в возрасте 7 лет [IV, 11:1, 2, 21], то есть в 1260 году. По хронологии историков именно в это время, как отмечено в [4], к власти пришел Михаил VIII Палеолог (Юлий Цезарь), который в 1261 году основал Никейскую империю и правил до 1282 года, тогда как Иоас правил 40 лет до 1300 года [IV, 12:1]. На смену Михаилу VIII пришел Андроник II Палеолог (Октавиан Август), который правил до 1328 года, а Иоаса сменил его сын Амасия [IV, 14:1], правивший 25 лет до 1325 года. Как видим, общий срок правления двух царей в Царствах (1260-1325) и в исторической хронологии (1260-1328) практически совпадает, но с одной существенной разницей. В так называемой "древнеримской" истории Юлий Цезарь и Октавиан Август ознаменовали период своего правления значительными победами и весомыми успехами, тогда как в Царствах таковые не описываются, за исключением того, что Иоас, царь Иудейский, откупился от Азаила, царя Сирийского, всеми своими сокровищами "и он отступил от Иерусалима" [IV, 12:18], а царь Иудейский Амасия проиграл в Вефсамисе битву царю Израильскому Иоасу, по завершении которой "Иудеи разбежались по шатрам своим" [IV, 14:12], а Иоас "разрушил стену Иерусалимскую, взял все золото и серебро, и заложников, и возвратился в Самарию" [IV, 14:13, 14]. Где тут правда, а где вымысел, сказать трудно. По логике вещей ясно одно: отправив Юлия Цезаря и Октавиана Августа в "древнеримскую" историю, византийские летописцы вольно или невольно лишили Иудею достойных правителей, основавших Никейскую империю, благодаря которой Византия получила второе дыхание для своего дальнейшего существования.

Следующей ключевой фигурой является Езекия, который занял престол царя Иудеи в 1408 году на 29 лет [IV, 18:2] и с первых дней "отложился он от царя Ассирийского" [IV, 18:7]. Это ли не документальное подтверждение вывода, который приведен в [4] и согласно которому не православная церковь отделилась от Византийского престола, а наоборот, Византия греческого обряда отделилась ("отложилась") от православной Руси. В отместку за это "в четвертый год царя Езекии (то есть в 1412 году) пошел Салманассар (салманас = грозный + сар = царь), царь Ассирийский (Василий I), на Самарию и осадил ее, и взял ее через три года; и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан (Казань), и в городах Мидийских. В четырнадцатый год царя Езекии (то есть в 1422 году) пошел Сеннахирим (сеннах = старый + рим = столица) царь Ассирийский (Василий I, здесь разные прозвища одного и того же русского царя равнозначны друг другу и вместе дают его полное прозвище – грозный царь старой (прежней) столицы, под которой подразумевается либо Владимир, либо Великий Новгород, но не Москва, ставшая столицей при Иване III), против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И отдал Езекия, царь Иудейский, все серебро и золото, какое нашлось в храме и в царских сокровищницах царю Ассирийскому. И отправился, и пошел и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии (Великий Новгород)" [IV, 18:9-16; 19:36].

В династической хронологии византийских летописцев 1422 год является той опорной точкой, от которой годы отсчитываются как назад к 1019 году, так и вперед к 1453 году, ко времени царствования Седекии, который с первых дней своего правления в 1442 году вновь "отложился от царя Вавилонского" [IV, 24:20]. Здесь снова речь идет о Руси, которая настолько выросла в своих размерах, что стала именоваться уже не Ассирией, а Вавилоном. Последствия этого шага оказались вполне предсказуемыми – "в девятый год царствования пришел Навуходоносор, царь Вавилонский (Великий князь тверской Борис Александрович) со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал; и находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии" [IV, 25:1, 2], то есть до 1453 года, ознаменовавшего окончательное крушение Византийской империи.

В изложенном опущены многие сопутствующие моменты. Однако и этого достаточно, чтобы убедиться в том, с какой тщательностью византийские летописцы вели учет собственной истории. В этой связи не вызывает сомнения то, что и древнерусские летописцы работали в этой области с не меньшим тщанием и усердием, совершенно не подозревая, что с появлением романовской династии их труд будет предан не столько забвению, сколько полному и повсеместному уничтожению. Вполне возможно, именно по этой причине древнерусская и византийская истории были так искусно зашифрованы, что сохранились до нашего времени, хотя при желании и определенном навыке и то и другое читается как открытая книга.

2. Обходной маневр Ивана III

Согласно официальной точке зрения романовских историков царствование Ивана III не отличалось выдающимися подвигами и событиями. По этой части известно лишь то, что после вступления в должность в 1462 году на шестнадцатом году царствования, то есть в 1478 году, Иван III отказался платить дань Орде. Не стерпев такого самоуправства, Золотоордынский хан Ахмат покинул свою ставку Сарай и в 1480 году выступил походом на Москву, подошел к реке Оке и остановился, так как навстречу ему к реке Угре, притоку Оки, подошло войско во главе с Иваном Молодым, старшим сыном Ивана III, отразившим попытку войск Ахмата перейти на левый берег Угры. Тут уже и осень наступила, река замерзла и к тому же русские войска получили подмогу от ногайских и сибирских татар. Ахмат, чувствуя слабость своего войска, сбежал в Орду и по дороге был убит ногайцами.

Такова основная суть известной легенды о "Великом стоянии на Угре", по завершении которого хан Ахмат "признал свое бессилие в борьбе против Русского государства. Так бескровно совершилась великая победа русского народа, навсегда сбросившего с себя позорное татаро-монгольское иго, просуществовавшее два с половиной столетия" [5, с. 205]. В 1502 году Золотая Орда была окончательно разгромлена крымским ханом Менгли-Гиреем, что послужило поводом для утверждения, будто бы, добиваясь "ликвидации зависимости от Золотой Орды, Иван III более чем когда-либо действовал не столько оружием, сколько дипломатическим путем; он, по выражению Маркса, "освободил Москву от татарского ига не одним сильным ударом, а 20-летним упорным трудом. Он не выбивает неприятеля из крепости, но искусным маневрирование заставляет его уйти из нее", да так, что в конечном итоге "он погубил одного татарина посредством другого" [6, с. 199].

Не менее сказочной выглядит и легенда о том, что "в 1486 г. силезец Николай Поппель случайно попал через Литву в Москву. По возвращении он стал распространять молву о Московской Руси и о богатстве и могуществе правящего в ней государя. "Изумленная Европа, – говорит Маркс, – в начале княжества Ивана III едва ли даже подозревавшая о существовании Московии, зажатой между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на восточных своих окраинах". В 1489 г. Поппель вернулся в Москву уже как официальный агент германского императора с предложением о присвоении ему титула короля. На это Иван III с достоинством ответил, что "мы государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, и поставление имеем от бога, а иного поставления, как наперед сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим" [6, с. 197]. В итоге создается впечатление, будто бы до Поппеля Древняя Русь представляла собой белое пятно в мировой истории.

Благодаря романовскому официозу эта точка зрения получила массовое распространение, но не в среде библейских пророков, которые в своих произведениях приводили совсем иные факты из истории Древней Руси. Правда, в зашифрованном виде, чтобы их летописи не были уничтожены сразу же после своего обнародования. В этой шеренге древнерусских летописцев особое место занимает "Книга Иудифи", где использовано несколько уровней и способов иносказательного освещения исторических событий. С этой точки зрения по числу исторических и особенно географических загадок (если так можно выразиться) она не имеет себе равных среди произведений других пророков.

Не вдаваясь в обсуждение способов дешифровки событий, описанных в книге, отмечаем, что она имеет самое непосредственное отношение к эпохе правления Ивана III, фигурирующего под прозвищем "Навуходоносор", тогда как под прозвищем "Арфаксад" подразумевается хан Ахмат. Первый "царствует над Ассириянами в великом городе Ниневии" (Москве), а второй "царствует над Мидянами в Екбатанах" [1:1], которая в качестве столицы, вполне возможно, упомянутой в [2] "земли Феглаф", была расположена не в Сарае, как об этом говорят романовские историки, а "на горах Рагава" [1:5, 15], то есть где-то в районе Жигулей на Волге, которая в Царствах названа рекой "Гозан" = Казань, где проживали Мидяне, а может быть даже на месте города Симбирск.

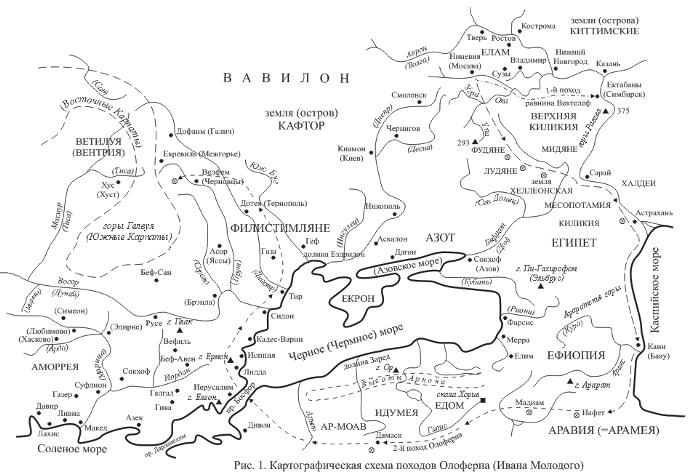

Как повествует автор Иудифи, "в двенадцатый год царствования", то есть в 1478+12=1490 году, Навуходоносор (Иван III) собирает "ополчение" из отрядов многих стран и народов, которое по перечисленному списку предполагаемых участников напоминает своего рода географический атлас, представляющий собой беспорядочное перечисление всех стран и земель того времени, хаотично разбросанных по всей территории Древней Руси и за ее пределами и находящихся в прямой зависимости от Навуходоносора (Ивана III). Сюда вошли Причерноморье, Закавказье, Малая Азия и "все, живущие на западе", то есть в Европе. На этот призыв откликнулась только малая часть, "обитавших во всей этой земле", а все остальные "презрели слово Ассирийского царя Навуходоносора и не собрались к нему на войну" [1:11]. Как и следовало ожидать, "Навуходоносор весьма разгневался на всю эту землю и поклялся престолом и царством своим отмстить всем пределам", отказавшимся от участия в войне, "и в семнадцатый год он ополчился со своим войском против Арфаксада и одолел его в сражении, и овладел городами его; дошел до Екбатан, а Арфаксада схватил на горах Рагава (у высоты 375 м)и, пронзив его копьем своим, в тот же день погубил его" [1:12-15]. Маршрут этого похода обозначен штрихпунктирными стрелками на рис. 1, где приводится полная география земель Древней Руси по Иудифи.

Отсюда следует, что Иван III таки разгромил Ахмата. И не в 1480, а в 1478+17=1495 году. При полном отсутствии каких-либо следов татаро-монгольского нашествия. И поскольку войсками Ивана III, как утверждают историки, руководил его старший сын Иван Молодой, постольку не менее очевидной становится неточность официальной даты его смерти в 1490 году.

На первый взгляд эту дату подтверждает "Книга Есфири", где говорится, что Аман (Иван Молодой), занимавший второй пост в государстве после царя, был казнен в двенадцатый год царствования Артаксеркса (Ивана III) [3:7, 7:10], то есть в 1490 году, как об этом шла речь в [2]. Однако это сообщение всего лишь литературный вымысел, скрывающий действительную причину прихода к власти Мардохея, связанную с тем, что по указанию царя в 1490 году Иван Молодой (Аман) был занят ратными делами – войной с Ахматом и подготовкой войск к походу в западном направлении, исходной точкой которого должна была стать Ветилуя, то есть Венгрия. В этой связи нельзя забывать и о том, что после взятия Великого Новгорода в 1478 году и смещения Великого князя тверского Михаила Борисовича Иван III, став Царем всея Руси, вплотную занялся административной реформой, начав тем самым четвертую волну переселения славянских народов в Европу, как это упомянуто выше и подробнее описано в [7] как "раздел Новгородских земель". Вследствие этого вместо удельных царей в многочисленных землях появились "областеначальники", над которыми были поставлены "наместники", имевшие непосредственный доступ к царю. Появилось множество недовольных местных царьков ("великих князей" [8, с. 216]), посчитавших, что Иван III "был для них как один из них, потому что они не боялись его", а посему "не собрались к нему на войну: они отослали от себя его послов ни с чем, в бесчестии" [1:11]. Таким образом, второй целью похода было усмирение непокорных внутри древнерусского государства и за его пределами, в связи с чем Ивану III пришлось совершить обходной маневр вместо прямого движения из Москвы в западные страны.

И свершилось сие "в восемнадцатом году, в двадцать второй день первого месяца" (как ни странно, но во времена Ивана III все важные дела решались на совещаниях в первый месяц нового года [см. Есфирь – 3:7]), то есть в 1496 году. Сначала последовало "повеление Навуходоносора – совершить, как он сказал, отмщение всей земле. По окончании своего совещания Навуходоносор призвал главного вождя войска своего Олоферна (Ивана Молодого, фигурирующего здесь уже под новым прозвищем), который был вторым по нем, и сказал ему: возьмешь с собой мужей – пеших сто двадцать тысяч и множество коней с двадцатью тысячами всадников, – и выйдешь против всей земли на западе за то, что не повиновались слову уст моих; и объявишь им, что я с гневом выйду на них, покрою все лице земли их ногами войска моего и предам ему их на расхищение" [2:1-7] (здесь, кстати, наблюдается еще одно совпадение, но уже с "Повестью временных лет", где говорится, что перед очередным походом Святослав "посылаше к странам, глаголя: "хочу на вы ити" [9, с. 13], – и, мало того, маршруты походов Святослава на Хазарское царство в 966-967 годах и на Константинополь в 970-971 годах, изображенные на школьных картах, почти полностью повторяют маршрут движения войск Ивана Молодого, с той разницей, что первый начинал свои походы из Киева, а второй – из Москвы, а также завершаются одним и тем же финалом – гибелью полководцев в походе: Святослав погибает в сражении с печенегами, а Олоферн (Иван Молодой) – от рук Иудифи).

Далее сообщается, что Олоферн, как показано пунктирными стрелками на рис. 1, "выступил в поход со всем войском своим. Пройдя путь трех дней от Ниневии (Москвы) до передней стороны равнины Вектелеф (Окско-Донская равнина), они поворотили от Вектелефа, близ горы, лежащей по левую сторону верхней Киликии" [2:19, 21] (эта "гора" высотой 293 м расположена южнее Тулы возле истока реки Упа – притока Оки, что само по себе указывает на использование какой-то карты при описании этого похода). Оттуда Олоферн "направился в нагорную страну (среднерусская возвышенность между руслами рек Дона и Северского Донца); разбил фудян и Лудян и разграбил всех сынов Рассиса и Исмаила, живших в пустыне на юг к земле Хеллеонской (в районе среднего течения реки Оскол – притока Северского Донца). Потом, переправившись через Евфрат, он прошел Месопотамию и разрушил все высокие города при потоке Авроне (еще одно название реки Волга) до входа в море. Заняв пределы Киликии (а затем минуя Ефиопию, то есть Армению, ибо в Царствах армянский, по Страбону, царь Тигран [10, с. 500] назван как "Тиргак, царь Ефиопский" [IV, 19:4], что также подтвердил Исаия [37:9], представляя в этой связи вполне естественным тот факт, что "Моисей взял за жену Ефиоплянку" [Числа, 12:1]) и пройдя до пределов Иафета, лежащих к югу на передней стороне Аравии, Олоферн обошел кругом всех сынов Мадиама, потом спустился на равнину Дамаска" (земля Ефрема, куда Моисей вышел, обходя восточное побережье Чермного (Черного) моря, а Олоферн попал более коротким путем, обходя западное побережье Каспийского моря) [2:22-27].

Отсюда, кстати, следует, что Гомер при написании своих поэм тоже руководствовался древнерусской картографией, поскольку Посейдон в "Одиссее" направлялся из "края эфиопов" после обильного пиршества в Грецию, минуя Солимские высоты, расположенные в краю феаков на западном побережье Средиземного моря [Од. V, 283], как это видно на соответствующей схеме в [1], что возможно только в том случае, если "край эфиопов", то есть Ефиопия, будет расположена в Закавказье и ни в каком другом месте, включая ее современное присутствие в Африке, придуманное Геродотом в его "Истории".

Прекрасно разбираясь в древнерусской картографии и нисколько не сомневаясь в достоверности полученных о походе Олоферна сведений, изложенных в Иудифи с достаточной подробностью, непокорные князья пошли на попятную, ибо "страх и ужас напал на жителей приморской страны, обитавших в Сирии и Тире, на жителей Сура и Окины и на всех жителей Иемнаана, – и все обитатели Азота (район Азова) и Аскалона (район Аскании) сильно испугались его; и послали к нему вестников с мирным предложением" [2:28, 3:1]. Поэтому Олоферн беспрепятственно прошел маршрутом Моисея вдоль всей Малой Азии от Дамаска до пролива Босфор и далее по западному побережью Черного моря до Тира (устье Днестра) с выходом "на равнину Ездрилон (Причерноморская низменность) близ Дотеи (Тирасполь), лежащей против великой теснины Иудейской" [3:9] (Верецкий перевал из Руси в Венгрию возле села Вары у города Берегово Закарпатской области Украины, через который, как говорят историки, венгры перешли Восточные Карпаты после отделения от отрядов Моисея, а Иисус Навин согласно [2] и после него Батый (Иван Калита) [8, с. 161] начинали свое движение в Западную Европу).

Слух о походе Олоферна дошел до Иудеи (Западной Европы) и до Иерусалима (то есть Рима). Использование древнерусских географических названий вместо западноевропейских объясняется особым способом шифровки, который использовала "папская канцелярия, настаивая на замене некоторых слов другими, условными. Так, вместо "Рим" писалось "Иерусалим" и т.д. Шифрованная дипломатическая переписка вызывала неудовольствие, а иногда протесты и репрессии со стороны заинтересованных дворов. Так, султан Баязид II, узнав, что венецианский байюоло (посол) посылает своему правительству шифрованные письма, приказал ему в три дня покинуть страну" [6, с.164]. Тем самым поневоле подтверждается вывод Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко о том, что "Иудифь передает взгляд на события, но издалека, из Западной Европы, которая тогда еще была частью Империи Российской" [11, с. 314]. Еще одно подтверждение этому выводу заключается в том, что "великий священник Иоаким, бывший в те дни в Иерусалиме (Риме), написал жителям Ветилуи (Венгрии) и Ветомесфема, лежащего против Ездрилона, на передней стороне равнины, близкой к Дофаиму (Яссы, что прямо указывает на Молдавию), чтобы они заняли восходы в нагорную страну" [4:1, 6, 7]. Наличие этой переписки само по себе опровергает нелепые домыслы романовских псевдоисториков о том, что до приезда Поппеля в Москву Западная Европа ничего не знала и ничего не ведала о Древней Руси.

Достигнув равнины Ездрилон, Олоферн "расположился лагерем между Гаваем (скорее всего – это Геф, одна из земель Филистимлян, расположенная между устьями рек Днестр и Южный Буг) и городом Скифов (согласно Деяниям в этом районе был известен только город Никополь на Днепре, а про Скифов тогда вообще не было речи, что, вполне возможно, является тонким намеком на время написания Иудифи) и оставался там целый меся… Продолжение »