51. История происхождения, сущность и содержание денег в общественном производстве

Деньги – величайшее открытие человечества, сопоставимое по значению с изобретением колеса. Первобытное колесо, пусть даже в элементарной форме круглой пластины, вырубленной из ствола дерева и насаженной на деревянную ось, не имеет аналога в естественной природе и потому является не столько самой гениальной конструкцией всех времен и народов, созданной рукой неизвестного умельца, жившего более 3,5 тысячи лет до н.э., сколько прежде всего исходным пунктом, отправным моментом технического прогресса в производстве. Деньги точно так же не имеют естественного аналога во всей безграничной совокупности человеческих отношений. Поэтому предположение о том, что одна и та же вещь может служить предметом обмена для великого множества других вещей, тоже было одним из гениальнейших озарений человеческого ума и общественного сознания.

Когда и как появились колесо и деньги, никому не известно. Однако если появление колеса любители всевозможных россказней о некоем космическом разуме еще могут приписать инопланетному влиянию на дремучее сознание первобытных людей, то изобретение денег никаким, даже насильственным образом, невозможно "притянуть за уши" к проявлению влияния внеземной цивилизации, ибо деньги появились в разных местах, и в разное время, в совершенно различной и несовпадающей по виду натуральной форме. Здесь каждый народ изобретал по-своему и потому происхождение денег связано только с чисто общественными отношениями, среди которых пробудился своекорыстный интерес, положивший начало новым экономическим отношениям среди людей.

Возникновение товарного обмена вполне можно объяснить проявлением любезности между древними племенами, совершавшими обмен подарками с целью закрепления дружественного расположения друг к другу. Появление денег было вызвано уже экономической потребностью, которая как техническая необходимость, подкрепленная материальными условиями в форме излишка продуктов труда, возводила случайный обмен подарками, ставший более или менее регулярным, в официальный ранг устойчивых экономических отношений. На этом основании можно предположить, что разрыв во времени между началом товарного обмена и появлением денег был незначительным и даже минимальным, так как именно деньги стали тем объективным условием, которое обеспечивало превращение единичных актов товарного обмена в регулярное и все увеличивающееся в размерах товарное обращение. И поскольку деньги есть порождение товарного обмена, постольку они могут исчезнуть лишь тогда, когда товарный обмен прекратит свое существование.

Отсюда следует первый закон денежного обращения: деньги в любой своей форме могут существовать как экономическое явление лишь тогда и только до тех пор, пока существует товарный обмен. Иными словами, товарный обмен может осуществляться и без денег, тогда как деньги без товарного обмена существовать не могут.

В процессе своей эволюции деньги, не меняя своей основной функции средства обращения, постоянно изменяли свою форму. Однако если технический прогресс был, есть и будет благом для людей, то деньги являются одновременно и благом, и родовым проклятием человечества. В качестве средства обращения деньги способствовали развитию производительных сил общества, но как всеобщее богатство они вызывали и вызывают нравственную и моральную деградацию человеческих отношений, поскольку там, где властвуют деньги, нет места для праведных чувств и высокой морали. И этот дух стяжательства еще долго будет витать над общественным сознанием. По крайней мере, до тех пор, пока не сформируется среди людей такая система производственных и общественных отношений, в которой не будет места товарному обмену и, соответственно, деньгам. Но это уже иная тема исследований, которая в общих чертах будет рассмотрена в следующей книге.

В понятие денег западные, а теперь уже, следуя их примеру, и некоторые отечественные экономисты, вкладывают сравнительно простой, прямо скажем, приземленный смысл, полагая, что деньги являются способом оплаты товаров и услуг (средством обращения), способом измерения стоимости (мерой стоимости) и способом сохранения (накопления) стоимости (сокровища). Отечественная экономическая школа трактует это понятие в более широком смысле, добавляя, что, кроме перечисленного, деньги выполняют функцию масштаба цен, платежного и покупательного средства, кредитных и мировых денег.

И тем не менее всего этого слишком мало, чтобы раскрыть действительную сущность и функциональное содержание денег прежде всего как экономического явления, поскольку деньги – это не только и не столько технический атрибут финансовой системы государства и общественного производства, сколько, и это самое главное, вещная форма системы производственных и общественных отношений в народном хозяйстве, имеющая собственную историю происхождения и длительную эволюцию во времени.

Описывая последнее, экономисты обычно ограничиваются этимологическим анализом происхождения слов в названиях денег в разных странах и у разных народов, забывая, подчас, что история нужна экономической науке не сама по себе, как собрание занимательных фактов по тому или иному поводу, а как красноречивый свидетель генезиса экономических явлений, позволяющего не только раскрыть условия и причины возникновения экономического явления, но и описать процесс его эволюции, как в прошлом и настоящем, так и в будущем времени. Ставя перед собой именно такую задачу, классики экономической науки рассматривали сущность и содержание денег как экономического явления намного шире и глубже современных экономистов. Наиболее полный анализ этой проблемы содержится в работах К. Маркса, который, с одной стороны, обобщил все известные до него точки зрения экономистов, а с другой – дал развернутую трактовку денег в самом общем экономическом смысле, наполнив его довольно глубоким философским содержанием, которое получило свое наиболее полное отражение в "Экономических рукописях 1857-1861 гг."

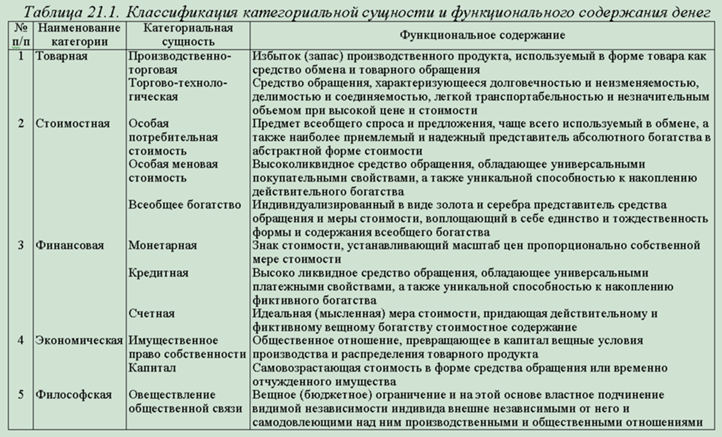

Нисколько не претендуя на повторение работ К. Маркса, посвященных анализу денег и денежного обращения, что в принципе невозможно, поскольку все они разноплановы, не повторяют друг друга, написаны в разном терминологическом ключе и, мало того, опускают в одних работах такие важные моменты, которые присутствуют в других, что в целом делает довольно сложным их понимание и восприятие неподготовленным для такой работы читателем, ожидающим в большинстве случаев от такого рода сочинений готовых рецептов на все случаи жизни наподобие некоего спасительного "философского" камня, в табл. 21.1 приводится классификация основных функций денег по отдельным категориям. Притом таким образом, чтобы можно было проследить своего рода историческую ретроспективу денег и денежного обращения от момента их возникновения до наших дней.

Из табл. 21.1 следует, что деньги, несмотря на их обыденность и на то, что они являются, на первый взгляд, самой простой вещью, которой люди пользуются механически ежедневно и ежечасно, не задумываясь об их сущности и содержании, на самом деле представляют собой самое сложное явление в системе экономических отношений, настолько сложное, что до сих пор можно считать достаточно правомерной шутку английского государственного деятеля Уильяма Гладстона (1809-1898), который как бы мимоходом заметил, что "даже любовь не сделала стольких людей дураками, сколько мудрствование по поводу сущности денег". И причиной тому является одно-единственное обстоятельство, а именно то, что деньги (по общему признанию – бог торговли) едины в своем функциональном многообразии и проявлении. Свидетельством этому является рис. 21.1, где представлена принципиальная схема функционирования денег в простом денежном обращении (монетарная система) и в кредитном денежном обращении (кредитная система), которые обозначены и отделены друг от друга пунктирными линиями. Кроме этого, для более легкого визуального восприятия функциональных связей между экономическими категориями на рис. 21.1 толстыми сплошными стрелками обозначена стоимостная функция денег, а толстыми пунктирными стрелками – товарная функция денег, как средства обращения. Штрих-пунктирными стрелками выделена функция счетных денег. Остальные функции денег обозначены обычными стрелками. Одновременное рассмотрение элементов табл. 21.1 и рис 21.1 позволяет описать сущность и содержание денег и денежного обращения в следующей достаточно обоснованной с исторической точки зрения логической последовательности.

1. То, что деньги породила сфера товарного обращения, ни у кого не вызывает сомнений. Подобно тому, как греческая богиня любви и красоты Афродита возникла из пены морской [< греч. aphros пена, пенорожденная], точно так же из ²пены² товарного обращения, то есть средств обращения, появились деньги. И хотя это была только некоторая часть средств обращения, которая использовалась как эквивалентная форма стоимости, например по логическому равенству (10.2.18), тем не менее это были уже деньги, так как это был один из наиболее предпочтительных товаров, способный обмениваться на целый ряд других товаров. Более точно – это были натуральные деньги, подразумевающие такой товарный эквивалент, который в натуральной форме обменивается на все другие товары. В системе логических равенств (19.2.6) таким эквивалентом является 1 кг хлеба, который в Украине оказался эквивалентом 1,7 кг картофеля, 205 г масла, 3,3 сдобы, 50,3 г кофе и 3,3 билета на местный автобус. Причем, используя данные табл.10.1, этот ряд товаров может быть расширен до 22 наименований, а затем продолжен до бесконечности.

То, что натуральные деньги – это тоже деньги, наглядно подтвердила экономическая ситуация в Украине, где, как и в других странах СНГ, из-за несвоевременной выплаты заработной платы так называемыми "живыми" деньгами рабочие "отоваривали" свой труд предметами собственного производства, начиная от предметов питания (молоко, масло, хлеб, яйца, овощи и т.д.) и бытовой техники (радиоприемники, телевизоры, холодильники и т.д.) и кончая средствами производства (наборы инструментов, запчасти, железные тачки и даже мини-бетономешалки). В древние века такими деньгами у пастушьих племен был скот, который на латыни дал название деньгам – пекуния (от пекус – скот), на русском языке обозначил казну, сокровище, налог ("скотница") и их хранителя ("скотник"), на индийском языке ввел единицу денег – рупия (от рупа – скот). У охотничьих народов натуральными деньгами служили меха пушных зверей – соболь, лисица, куница, белка. От меха куницы, игравшего важную роль у восточных славян в их торговле с Арабским Востоком, пошло, в частности, название денежной единицы Древней Руси – куна (серебряная монета), а от шкурки белки – векша. Земледельческие племена использовали в старину меру веса зерна одного из видов бобовых – карат (араб. кират), которая стала мерой веса чистого золота и любого благородного металла, а также алмазов и драгоценных камней.

По определению, в форме эквивалента овеществляется абстрактный труд, а потому и деньги – это нечто иное, как абстрактное богатство, лишенное какой-либо иной потребительной стоимости, кроме одной-единственной – быть покупательным средством. Вышеперечисленные виды натуральных денег не в полной мере соответствовали своему назначению, так как могли быть использованы и с хозяйственной целью. Так, согласно законам Leges barbarorum (Варварские правды) – записи обычного права различных германских племен, составленные между V и IX веками (в названии этих законов, кстати, прослеживается прямая и небезынтересная аналогия с древними законами Киевской Руси – "Правда Ярослава") – к деньгам приравнивались бык и корова, которых можно было применить для вспашки земли, транспортировки грузов, а при случае можно было и на мясо пустить. В Мэриленде (штат Северной Америки) в 1723 г. был издан закон, объявлявший табак законной монетой (фунт табака официально был приравнен к английским золотым деньгам в 1 пенни), которую при нужде можно было и выкурить, превратив тем самым натуральную "монету" в не менее натуральную струйку дыма.

С этой точки зрения наиболее абстрактной формой натуральных денег являются каури [инд. кauri, англ. cowrie, рус. ужовка, жуковина, жерновок (жерновка) и змеиная головка] – раковина мелкого, размером с пуговицу, морского моллюска, в глубокой древности игравшая роль денег у народов, живших на побережьях Индийского и Тихого океанов. Со временем каури стали проникать на территорию Средней Азии, Африки, Европы, а в период ХII-XIV вв. заменяли деньги в северо-западных районах Киевской Руси, о чем говорят клады куфических (арабских) и западноевропейских монет и древние погребения Новгородской и Псковской земель.

Каури заключали в себе небольшую стоимость. В Индии в XIX в. несколько тысяч каури равнялись одной рупии, которая в это время равнялась 10,7 г чистого серебра (для сравнения – в рубле содержалось 18 г серебра, что равнялось 1,7 рупии). Поэтому для торговых операций требовалось большое количество каури, которые нанизывались на шнурки и ожерельями складывались в мешки. В начале 70-х годов ХХ в. среди коренных жителей Соломоновых островов на основе каури все еще существовала денежная система, под которой понимается форма организации денежного обращения, подразумевающая движение денег в сфере обращения, их функционирование в качестве средства обращения, покупательного средства и средства платежа в соответствии с законодательно установленными или традиционно принятыми наименованиями национальной денежной единицы и масштаба цен, видов денежных знаков (металлических, бумажных и иной натуральной формы), порядка их выпуска (эмиссии) и обмена на иностранную валюту. Использовались три разновидности каури: самые дешевые – черные раковины (курила), затем – белые (галиа) и самые дорогие – красные (ронго). Таким образом, даже первобытные деньги в своем зачаточном состоянии не только осуществляли товарную функцию как производственно-торгового характера в форме средства обращения, так и торгово-технологического характера в форме натуральных денег, но и выполняли стоимостную функцию в абстрактной форме стоимости.

2. Среди всех возможных и разнообразных видов натуральных денег особое место принадлежит благородным металлам – золоту и серебру. Именно они заняли лидирующее положение в денежных системах наиболее развитых в торговом отношении народов, поскольку наилучшим образом исполняли стоимостную функцию денег, как особая потребительная стоимость, которая в качестве меры стоимости чаще всего использовалась в обмене ввиду особых торгово-технологических свойств, обеспечивающих долговечность и неизменяемость, делимость и соединяемость, транспортабельность и сохраняемость денег при незначительном объеме из-за высокого удельного веса, а также высокой цены и стоимости вследствие их ограниченности, как материальных ресурсов, и потому требующих значительных затрат труда в процессе разработки, добычи и превращения в слитки и монеты, и как особая меновая стоимость, которая обладает универсальными покупательными свойствами, а также уникальной способностью к накоплению в форме сокровища, которое не требовало особых затрат для хранения, легко меняло свою форму, превращаясь по мере надобности то в слитки, то в монеты, то в предметы роскоши, удовлетворяло самым высоким эстетическим требованиям, когда становилось произведением искусства. Воплотив в себе единство меры стоимости и меновой стоимости, золото и серебро стали представителями всеобщего богатства, под которым подразумевается индивидуализированный в золоте и серебре товар, обладающий особой меновой стоимостью, как всеобщий представитель материального богатства, и особой потребительной стоимостью, которая, как мера стоимости, является всеобщей единицей вполне определенного масштаба цен.

Иными словами, золото и серебро превратились в деньги не как особый предмет природы, а как особое общественное отношение, благодаря которому в золоте и серебре, отличающихся от других предметов природы лишь своей материальной субстанцией и ничем другим, в процессе эволюции производственных и общественных отношений закрепилось единство меры стоимости и меновой стоимости, ставшее отражением всеобщего богатства и по форме и по существу. В качестве меры стоимости любой товар суть богатство, поскольку допускает количественное исчисление самого себя в весовых, объемных или поштучных единицах измерения согласно заданному (принятому) масштабу цен. В качестве средства обращения любой товар является материальным представителем богатства в конкретной форме той или иной потребительной стоимости. Как меру стоимости в совокупности товаров всегда можно выделить наиболее предпочтительный товар, например хлеб. Однако как меновая стоимость хлеб не сможет быть представителем материального богатства, поскольку его сохранность может быть гарантирована лишь на весьма непродолжительное время. Наилучшими представителями материального богатства могут быть исторические реликвии и раритеты, архитектурные памятники и произведения искусства, однако ничто из этого не может быть мерой стоимости окружающего мира не только потому, что сами по себе они бесценны, но и потому, что неделимы на составные части. Все это вместе взятое и многое другое суть иллюзорное богатство. Действительно всеобщим богатством и соответственно деньгами являются только золото и серебро, которые по форме и содержанию воплотили в себе не только возможность оценивать материальное и нематериальное богатство окружающего мира, но и способность быть, как отдельный осязаемый предмет, самостоятельным представителем богатства по исключении всех других товаров, в отсутствие которых золото и серебро будут в состоянии отражать в себе идеально (мысленно) меру их стоимости в соответствии с присущим им материальным содержанием.

Как деньги, золото и серебро характеризуются весовой единицей измерения, которая дала название некоторым единицам национальных денег. Например, английский фунт стерлингов во времена Вильгельма Завоевателя (1066-1087) равнялся фунту чистого серебра. Поэтому пенни (1/240 фунта серебра) был самой крупной из существовавших тогда серебряных монет. Английский фунт, в свою очередь, обязан своим происхождением римской монете асс, вес которой в IV-III вв. до н. э. был равен римскому фунту (либре) медного сплава.

Таким образом, исторически сложилось так, что деньги суть золото и серебро, а серебро и золото суть деньги в биметаллической [<лат. bi – дву + metallum – металл] системе денежного обращения, которая в конце XIX в. в связи с обесценением серебра и устойчивой стоимостью золота стала золотой монометаллической денежной системой. Отныне золото олицетворяет деньги и, наоборот, деньги предполагают только золото. Все остальное, именуемое деньгами, всего лишь производные моменты эволюции денежного обращения. И об этом никогда не следует забывать, даже в условиях всевластия монетарного протекционизма американского доллара. Именно об этом говорит недавнее решение центральных банков 15 европейских государств, которые, начиная с сентября 1999 г., ограничили ежегодную продажу золота в частные руки квотой в 400 тонн, что немедленно привело к резкому повышению цен на золото в национальных валютах на мировом рынке.

Тем самым деньги в их действительно экономическом смысле еще раз напомнили миру, что доллар и иные так называемые "крепкие" валюты всего лишь бледная тень настоящих денег. Денег с большой буквы! Отсюда вытекает триединая функция денег, которая заключается в том, что они являются одновременно мерой стоимости, меновой стоимостью и всеобщим богатством в форме золота и серебра.

3. Пока производство покоилось на принципах простого товарного обмена, то есть обмена эквивалентов, ничто не угрожало многовековым устоям первобытнообщинного строя. Но как только деньги заявили о своем существовании, патриархальные отношения пробудились от тысячелетней спячки, пришли в движение и двинули вперед экономическое развитие человечества, в неимоверной степени сжимая временные рамки технического прогресса в производстве.

Золото было первым известным человеку металлом, разработка которого началась 6-7 тыс. лет назад. В первую очередь разрабатывали русловые россыпи, которые быстро истощались, что вольно или невольно заставляло людей открывать и осваивать новые районы и территории, богатые золотом. Затем пришла очередь рудного золота, разработка которого в Закавказье, Сибири и Казахстане была начата около 3 тыс. лет до н. э. Об этом свидетельствуют, в частности, Зодский рудник в Армении, который разрабатывали кавказские племена. Змеиногорский рудник в Сибири и рудник Степняк в Казахстане разрабатывали чудские племена, оставившие после себя немало легенд о чудском золоте.

В Египте золото было весьма распространенным металлом. В период Раннего царства (XXX-XXVIII вв. до н. э.) и Древнего царства (XXVIII-XXIII вв. до н. э.), подарившего миру знаменитую пирамиду Хеопса в Гизе, золото добывали в Восточной пустыне, а во времена Среднего царства (XXI-XVIII вв. до н.э.) – в Нумибии. От периода Нового царства (XVI-XI вв. до н.э.) история сохранила упоминание о 21 золотоносном районе в Лусхоре в надписи Рамсеса II (1317-1251 гг. до н.э.) и самую древнюю в мире карту золоторудных месторождений "Карту золотых рудников", имеющую почтенный возраст в 3300 лет (1337-1317 гг. до н.э.). Поздний период в Древней истории Египта (XI-IV вв. до н.э.) характеризуется полным упадком во всех сферах экономики, политической жизни, а также искусства, аналогичным образом повторившимся в кратко описанной выше истории Финикии, Карфагена, Рима и других государств, которые погубили не внешние враги и внутренние распри, а неуемная страсть к обладанию всеобщим богатством, то есть к деньгам в форме золота, ставшего истинной причиной внутренних распрей и соответственно неспособности к сопротивлению агрессивному напору внешнего окружения из "диких" племен.

Во всех этих исторических примерах прослеживается одна и та же последовательность экономического развития. Когда деньги находятся в неразвитом состоянии меры стоимости и средства обращения, то есть в состоянии натуральных денег, наблюдается поступательное экономическое развитие племен. Но как только развитие торговли и завоевания увеличивают массу денег в государстве и чем больше деньги развиваются как всеобщее богатство, тем больше деньги выступают как источник гибели древнего общества. И суть этого явления кроется в том, что деньги в форме всеобщего богатства должны быть не только предпосылкой и результатом обращения, но и существенным моментом самого процесса обращения, то есть процесса производства. Иными словами, поскольку в деньгах, как мере стоимости и меновой стоимости, заложена по определению субстанция стоимости, то есть затрат труда, постольку деньги должны быть непосредственно предметом, целью и продуктом всеобщего труда, труда всех индивидов общества. Только в этом случае богатство в форме денег будет отражением не только и не столько абстрактного труда вообще, сколько средством сохранения и накопления стоимости, овеществленной во всеобщем богатстве. Но последнее возможно только в том случае, если труд будет функционировать как наемный труд, в отсутствие которого, с одной стороны, процесс эквивалентного обмена стоимостей остается незавершенным, а с другой стороны, деньги используются непроизводительно либо в форме сокровища, либо как покупательное средство.

Отсюда следует, что деньги как всеобщее богатство, являются производительными, если проходят полный цикл кругооборота, включая процесс производства. В противном случае они называются непроизводительными деньгами, поскольку либо тезаврируются [<греч. thеsauros – сокровище], выпадая из сферы обращения в сокровище, либо попусту растрачиваются в качестве покупательного средства, уменьшаясь и в абсолютном размере, и в своей стоимости. Эти определения несколько по-иному определяют как природу товарного дефицита в экономике СССР и Украины (табл.11.7, 19.1 и 19.2), так и его последствия, указывая на то, что в своей сущности и то, и другое является следствием непроизводительного использования в народном хозяйстве денег, как всеобщего богатства.

4. В процессе своей эволюции денежное обращение все более стало использовать не столько деньги, сколько знак стоимости денег. Сначала в форме монеты, а затем – валюты и, наконец, электронных денег, что наглядно видно из рис.21.1, где совокупность стрелок "деньги – наличные деньги – слитки – деньги" образуют замкнутый круг, означающий вышеприведенное тождество: деньги суть золото и серебро, а серебро и золото суть деньги. С появлением монет этот круг разрывается, поскольку, значительно упростив торгово-технологическую функцию денег, монетарные деньги оказались беззащитны перед порчей монеты, под которой подразумевается уменьшение государственной властью веса и пробы (содержания чистого благородного металла в сплаве) монеты при сохранении ее прежней номинальной стоимости с целью получения дополнительной прибыли.

5. Киевская Русь – несомненный правопреемник скифского государства, не сумела сохранить систему денежного обращения скифов, которые выпускали собственные золотые монеты, подтверждая тем самым с еще одной стороны высокий уровень развития прародителей славянских народов. Поэтому в истории Киевской Руси появление золотых и серебряных монет в конце X – начале XI в. связано с деятельностью киевского князя Владимира, который, руководствуясь политическими интересами утверждения и прославления Киевского государства, организовал чеканку златников и сребренников.

Самобытные традиции Великого Новгорода оказали несомненное влияние на формирование денежной системы России. Однако примем во внимание, что до 1420 г. вся торговая деятельность Новгорода основывалась на денежных единицах других стран, и тогда станет очевидным весьма важный момент – наряду с торговлей товарами, обеспечившей поступление денег в Киевскую Русь, которая, по свидетельству персидского историка XI в. Гардизи, торговала не иначе, как за чеканные дирхемы, то есть только за наличные деньги, возникла торговля деньгами, как денежным товаром, что само по себе означает возникновение пусть и в первобытной ростовщической форме, но тем не менее – денежного капитала.

Именно с этого момента начинается отделение денежного обращения от товарного, положившего начало формированию кредитного денежного обращения (кредитной системы), обусловившего появление кредитных денег, выступающих как средство платежа на основе кредита [<лат. credere верить и creditum ссуда, деньги, данные в долг].

Кредитные отношения в денежном обращении имеют давнюю историю и немало трагических страниц. Начавшись в древние века, когда первые торговцы и менялы решили ссужать друг друга деньгами, основываясь на доверительных отношениях и подстраховываясь на всякий случай залогом материального имущества заемщика, кредитные деньги поднялись до самого высокого государственного уровня и стали обслуживать запросы властительных особ и монархов.

Здесь, как и в предыдущих случаях, проявилась одна и та же тенденция. Там, где торговый и денежный капиталы не связаны с производственным капиталом, там всегда наступает предел расширения, за которым неминуемо следует катастрофический спад деловой активности. Отсюда же следует, что кредитный капитал является источником фиктивного капитала и накопления не действительного, а фиктивного богатства. Отсюда следует, что деньги предполагают не только существование наемного труда, но и функционирование производственного капитала.

6. Отделение денег от товара и денежного обращения от обращения товаров породило так называемые счетные деньги, под которыми подразумевается количественная оценка в денежной форме материальных и нематериальных объектов окружающего мира. Возможность появления счетных денег предопределена уже самой природой развернутой меновой стоимости, поскольку тождественное равенство стоимости двух и более товаров позволяет выразить общую сумму их стоимости в одном товаре. Эквивалентная форма меновой стоимости еще более упрощает дело, позволяя выразить общую сумму стоимости обмениваемых товаров в одном, наиболее предпочитаемом, товаре, то есть в эквиваленте, исполняющем роль натуральных денег. Так, согласно равенству (19.2.6), цена 1,7 кг картофеля, 250 г масла, 3,3 сдобы, 50,3 г кофе и 3,3 билета на местный автобус в форме натуральных денег равна 5 кг хлеба. Денежная форма меновой стоимости ставит последнюю точку в истории появления счетных денег, которые отныне определяют в деньгах (а точнее, в единицах денег) все многообразие товарного мира. Если в соответствии с (10.2.19) принять, что 1 кг хлеба равен 1 гривне, то весь круг товаров, включая хлеб, оценивается в 6 грн.

Таким образом, становится очевидным, что изначально и по своей сути бумажные деньги являются знаком стоимости и одновременно кредитным обязательством государства в части обеспечения его меновой стоимости. Именно в этом заключается двойственная функция бумажных денег в денежном обращении, которая, как показала практика, исполнялась государством только в первой своей части и полностью игнорировалась во второй, так как по объективным обстоятельствам ни одно государство мира оказалось не в состоянии восполнить обесценение бумажных денег принадлежащим ему имуществом, которое, хотя и являлось по своей сути залоговым имуществом, но тем не менее практически никаким образом не могло быть разделено между владельцами бумажных денег в случае их обесценения.

Поскольку в двойственной функции бумажных денег знак стоимости сочетается с кредитными обязательствами государства по обеспечению их меновой стоимости, постольку со временем возникла еще более парадоксальная ситуация, когда государство стало занимать у частных лиц бумажные деньги под определенный процент, удваивая тем самым вольно или невольно свои кредитные обязательства не только перед заемщиками, но и перед всеми владельцами бумажных денег. Это не только в еще большей степени обесценивало последние, но и убедительно подчеркивало, что бумажные деньги, даже как мера стоимости, есть фиктивное богатство. История последних лет на многочисленных примерах Украины, стран СНГ и бывшего "социалистического" лагеря, перечислять которые нет особой необходимости, более чем наглядно подтвердила эту сторону действительной сущности бумажных денег.

Таким образом, вмешательство государства в денежное обращение завершилось сначала превращением монеты в знак стоимости, а затем самой монеты – в бумажные деньги, которые как государственные бумажные деньги есть законченная форма знака стоимости, непосредственно вырастающего из металлического денежного обращения как естественной формы простого товарного обращения. И в этой своей функции бумажные деньги, если не принимать во внимание материал, из которого они изготовлены, ничем не отличаются не только от монет, но и от раковин каури, исполняющих единственную функцию знака стоимости. Отличие бумажных денег от монет определяется тем, что в бумажных деньгах полностью исчезает принудительный курс меновой стоимости, который государство устанавливает для монет, завышая их действительную стоимость до стоимости золота и серебра. В бумажных деньгах этот принудительный курс замещается долговыми (кредитными) обязательствами государства, которые лишь предполагают возможность возмещения соответствующего количества золота и серебра меновой стоимостью государственного имущества, поскольку меновая стоимость самих бумажных денег по своей сути равна нулю. И так как практически эта возможность не может быть реализована, на рис. 21.1 бумажные деньги отдельно не фигурируют и обозначены общим понятием боны [фр. bon], под которыми в общем случае подразумеваются как кредитные документы, так и бумажные деньги, выросшие из кредитных отношений и ставшие конечным результатом определенного этапа их развития.

7. Не останавливаясь на экономической сущности денег как капитала, которая будет рассматриваться ниже, отмечаем, что философская сущность денег по самым различным обстоятельствам не принималась в расчет экономической наукой, которая ограничивалась простой констатацией предположения о возможном исчезновении денег в будущем. В действительности эта проблема имеет более сложное содержание, которое более подробно будет исследовано в следующей книге. Сейчас же самое принципиальное значение имеет тот факт, что с отделением денежно