29. Институциональные особенности государственных систем (по Аристотелю)

"Политика" Аристотеля как первооснова государствоведения имеет непреходящую ценность. Выяснив правовые основы возникновения государства, в третьей и четвертой книгах Аристотель углубляется в описание и обоснование конституционных признаков государств с различными системами управления, то есть государственного строя, под которым подразумевается "известная организация обитателей государства" или "распорядок в области организации государственных должностей вообще, и в первую очередь верховной власти: верховная власть повсюду связана с порядком государственного управления, а

последний и есть государственное устройство". В современной

интерпретации эта формулировка выглядит несколько иначе, но тем она и важна, что прямо и безыскусно указывает на суть государственной власти, которую последующие поколения правоведов исказили сложными законодательными функциями до полной неузнаваемости.

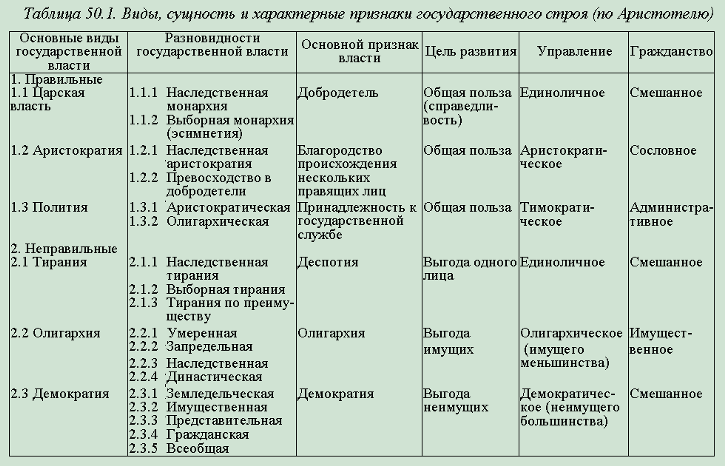

Не оспаривая сути терминологических определений Аристотеля, приведенных в табл. 50.1, и не вдаваясь в обсуждение доказательств, которыми он пытается обосновать их достоверность, поскольку на основе предыдущего исследования не составляет особого труда опровергнуть некоторые из них, обращаем вкратце основное внимание на те существенные моменты, которые представляют наибольший интерес. Прежде всего Аристотель пытается определить категорию гражданина, которую он подразделяет в возрастном аспекте на "относительную" ("дети, не достигшие совершеннолетия" и "старцы, освобожденные от исполнения гражданских обязанностей") и "безусловную". Считая недостаточным признание гражданином того, "у кого родители – и отец, и мать – граждане, а не кто-либо один из них", и тем более спорной необходимость "удостовериться в гражданском происхождении предка в третьем или в четвертом колене", Аристотель считает, что "лучше всего безусловное понятие гражданина может быть определено через участие в суде и власти", либо таковым является "лицо, наделенное определенными полномочиями", то есть "тот, кто имеет доступ к какой-то должности". Отсюда следует, что, по Аристотелю, к гражданам может относиться только та часть населения страны, которая принимает непосредственное участие в управлении делами государства. И в зависимости от того, кто именно количественно и качественно исполняет функции управления и власти, "существует несколько видов государственного строя", подразделяющиеся на два основных вида: "правильные" ("царская власть", "аристократия" и "полития") и "неправильные", которые следует рассматривать как "отклонения от указанных устройств" ("от царской власти – тирания, от аристократии – олигархия, от политии – демократия"). Аналогичный подход, кстати, использует Макиавелли в своей книге "История Флоренции", где, как отмечалось в предыдущей книге, светская власть подразделяется на монархию, аристократию, народное правление и их антиподы – тиранию, олигархию и власть "толпы".

В конечном итоге Аристотель считает, что "гражданином в общем смысле является тот, кто причастен к властвованию и к подчинению: при каждом виде государственного устройства гражданином оказывается тот, кто способен и желает подчиняться и властвовать, имея в виду жизнь, согласную с требованиями добродетели". И другого мнения на этот счет с социально-правовой точки зрения быть не может, хотя в действительности все обстоит как раз наоборот. Государство есть следствие развития прежде всего экономических отношений. Но поскольку ввиду неразвитости самой экономической науки Аристотель, как и Платон, абстрагируется от анализа этой суммы проблем, постольку на первый план помимо управленческих выходят также этические нормы поведения граждан и правителей государства и государственной власти в стране.

Подводя итог первой части исследования, Аристотель отметил, что "из трех видов государственного устройства, какие мы признали правильными, наилучшим конечно является тот, в котором управление сосредоточено в руках наилучших. Это будет иметь место в том случае, когда кто-нибудь один из общей массы, либо целый род, либо вся народная масса будет иметь превосходство в добродетели, когда притом одни будут в состоянии повелевать, другие – подчиняться ради наиболее желательного существования. В предыдущих рассуждениях было показано, что в наилучшем государстве добродетель мужа и добродетель гражданина должны быть тождественны. Отсюда ясно, что таким же точно образом и при помощи тех же самих средств, которые способствуют развитию дельного человека, можно было бы сделать таковым и государство, будет ли оно аристократическим или монархическим". Это ли если не прямое, то по крайней мере косвенное подтверждение точки зрения Платона в "Государстве", что единство является определяющим условием существования самого государства. То же самое, только более точно высказал и Ф. Энгельс в "Анти-Дюринге", когда отметил, что "после того как политическая власть стала самостоятельной по отношению к обществу и из его слуги превратилась в господина, она может действовать в двояком направлении. Либо она действует в духе и направлении экономического развития. Тогда между ней и этим развитием не возникает никакого конфликта, и экономическое развитие ускоряется. Либо же политическая власть действует наперекор этому развитию, и тогда за немногими исключениями, как правило, падает под давлением экономического развития".

Аристотель, проложивший только первую просеку научного подхода в дебрях экономического анализа, конечно же, не был готов к выводам такого рода и потому, с одной стороны, находился в плену социально-правовой неопределенности в поисках конкретного ответа на решение проблемы наилучшего государства, а с другой, – чувствуя, вполне вероятно, недостаточную обоснованность занятой позиции пришел к парадоксальному на первый взгляд выводу о том, что "следует иметь в виду не только наилучший вид государственного устройства, но и возможный при данных обстоятельствах, и такой, который всего легче может быть осуществлен во всех государствах". А это был по сути уже первый логический шаг к тому, чтобы изучать три следующих вида государственных устройств, которые он назвал неправильными и рассматривал как отклонения от правильных способов организации государственного строя.

На этом основании Аристотель пытается найти такую общую форму государства (то есть государства вообще), которое могло бы существовать вне его исторически конкретной формы государственного строя (тем самым вольно или невольно он исправляет собственную ошибку в делении государств на "правильные" и "неправильные"). Решение этой сверхзадачи Аристотель находит в сфере этических норм поведения людей следующим образом: "Если верно сказано в нашей "Этике", что та жизнь блаженная, при которой нет препятствий к осуществлению добродетели, и что добродетель есть середина, то нужно признать, что наилучшей жизнью будет средняя жизнь, такая, при которой середина может быть достигнута каждым.

Отрицая платоновское "единство", как средство сохранения государства, Аристотель, не замечая того, возрождает эту идею через усреднение "жизни" граждан государства, что по сути дела является хоть и ограниченным по форме, но тем не менее конкретным по содержанию выражением единства граждан государства, призванным обеспечить внутреннюю устойчивость государства. Об этой цели своего исследования Аристотель нигде не говорит прямо. Вполне вероятно, потому, что и без этого было ясно, что неустойчивое государство по тем временам было легкой добычей для агрессивно настроенного внешнего окружения. Как засвидетельствовала история, ни одно рабовладельческое государство не погибло из-за внутренних распрей, а всегда исчезало только под влиянием внешней угрозы, которая превращалась в тем более мощную силу, чем слабее изнутри становилось само государство. Отсюда следует, что все предыдущее было всего лишь прелюдией к исследованию главного для Аристотеля вопроса, который был связан с анализом проблемы устойчивости государственных систем как таковых.